한국형 생태망 강산벨트론 탐색적 연구

초록

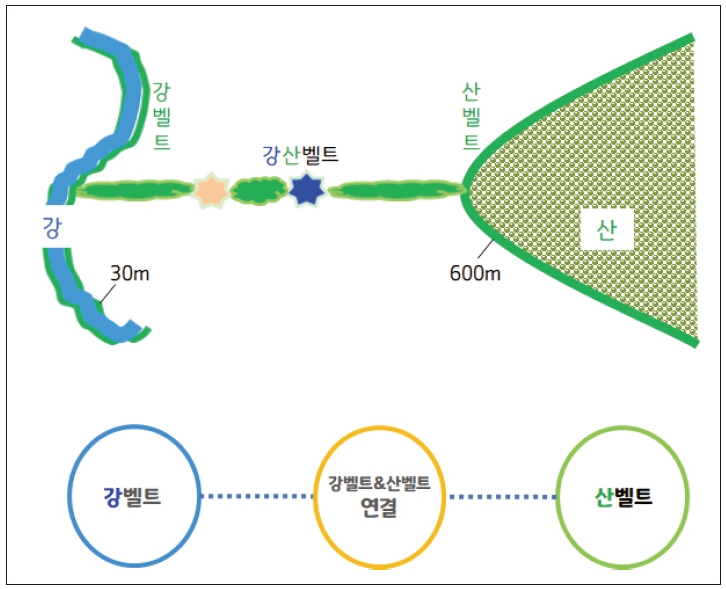

이 연구의 목적은 한국 지형에 맞는 강산벨트 이론을 탐색하는 것이다. 주요 연구방법으로는 강산벨트론 내용의 근거를 문헌으로 제시하는 것이며, 부족한 근거를 보완하기 위해 환경보호 및 도시개발 전문가를 대상으로 설문 조사하였다. 연구의 결과는 다음 같다. 첫째, 강산벨트는 좋은 동네(유역)의 기반이 된다. 둘째, 산벨트의 폭은 0.6∼1㎞, 강벨트의 폭은 30m 정도가 적정이다. 셋째, 강산벨트를 잘 구축하여 관리하면 생태계서비스가 더 좋아질 것이다. 넷째, 기후변화로 산벨트 동물 이동이 증가할 것이므로 생태통로인 강산벨트가 중요해진다. 다섯째, 강산벨트는 유역의 크기에 따라 위계별 생태축이 된다. 여섯째, 강산벨트는 풍수 원리에 입각한 한국형 생태망으로 적절하다. 일곱째, 강산벨트는 산줄기 분석과 강변의 자연성 분석을 위해 유용하다. 과거에는 남은 녹지 조각(patch)과 분포에 기초하여 행정구역 단위로 생태축을 구축했다면, 이제는 원래 지형에 기반한 강산벨트를 가지고 유역 단위로 생태축을 구축해볼 필요가 있다.

Abstract

River Mountain Belt(RMB) is to add blues to the green belts. A mountain range belt and riparian belt make RMB. The mountain range belt forms watershed and is eco-corridors, riparian belt is buffering and filtering area. Mountain Belts are watershed border and watershed centerline is a river. Watershed is the Korean Dong-Ne. So, RMB means good Dong-Ne infrastructure that is an healthy watershed. On the basis of the literature on ecologic corridors and this specialist’s attitude survey, a reasonable width of the mountain range belt is 0.6∼1㎞ and that of riparian belt is about 30m. If we make and successfully manage the RMB: (1) That is a good watershed infra, (2) We will gain the more ecosystem service, (3) We can have eco-corridors by hierarchy, (4) We can know the needed eco-corridors, (5) We can choose the best human living site, (6) That is life corridors of the best important points. Finally, what is RMB? I hope that RMB is the Korean ecological network based on the Poong Soo(Feng Shui) viewpoint

Keywords:

River Mountain Belt(RMB), Eco-network, Green Belt, Poong Soo(Feng Shui), Dong-Ne(River Basin)키워드:

강산벨트, 생태망, 그린벨트, 풍수, 동네Ⅰ. 서 론

1. 연구배경 및 목적

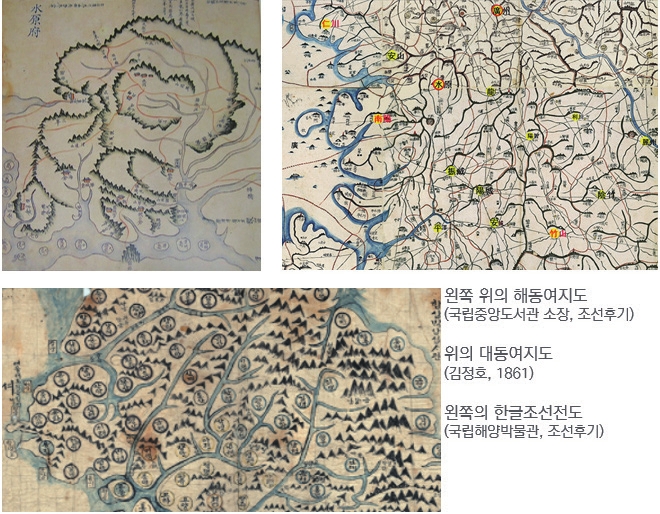

금수강산을 그린 우리의 고지도는 일종의 강산벨트이다. 산벨트와 강벨트 중심으로 그려져 있고 여기에 길과 객사가 표현되어 있다(그림 4). 조선시대 신경준은 산경표(山徑表)를 완성하였다. 이는 백두대간을 조상으로 하는 족보체계로 우리나라 산줄기를 정립한 것이다. 우리나라 산줄기는 1대간(백두대간), 1정간(장백정간), 13 정맥 그리고 그 아래 기맥, 지맥, 세맥으로 구성된다(이양주 외, 2008). 산경표 원리는 산은 스스로 물을 가르는 고개가 된다는 산자분수령(山自分水嶺)이다.

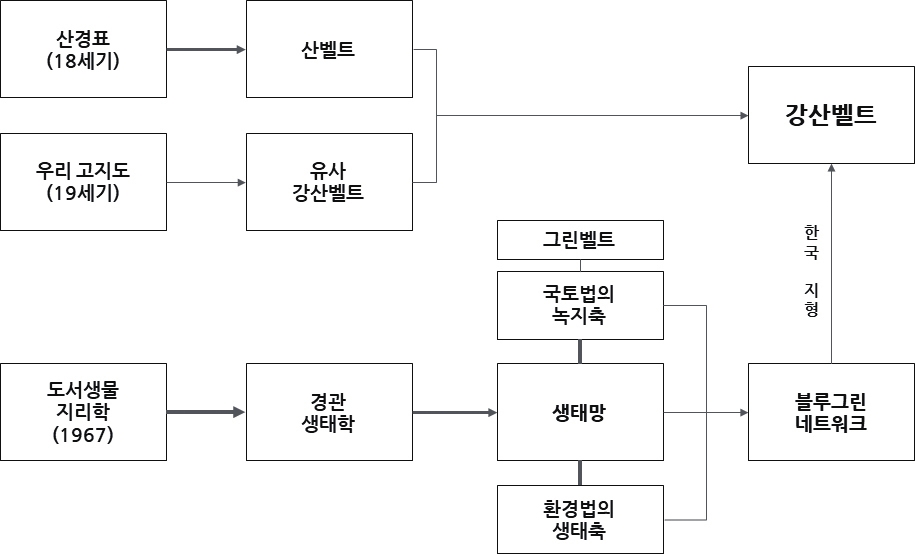

육지와 떨어진 섬은 크기 그리고 육지로부터 거리에 따라 생물상이 달라지는데, 이 원리는 MacArthur & Wilson(1967)이 정립한 도서생물지리학(island biogeography)이다. 생태망의 근간이 되는 경관생태학(landscape ecology)은 도서생물지리학에 근거한다. 경관생태학은 특정 지역의 생태계를 조각(patch), 통로(corridor), 바탕(matrix)으로 구분하여, 연결성 등 생태계 간의 상호작용을 보는 분석 및 계획 수단이기도 하다(US Ecologycenter, 2022)

우리의 국토계획법에서는 ‘녹지축’으로 규정(영 제10조, 영 제16조, 영 제19조)하여 광역도시계획, 도시와 군의 기본 및 관리계획에서 수립하게 하고 있다. 환경정책기본법에서는 ‘생태축’으로 규정(법 제15조)하여 국가 종합계획에서 수립하게 하고 있는데 광역과 기초 정부에서도 이를 반영하고 있다. 국토법의 녹지축과 환경법의 생태축 용어는 다르지만, 실무에서 다루는 그 내용은 다름이 없는 실정이다. 그린벨트(개발제한구역)는 녹지축 및 생태축과 유사한 면도 있으나 주목적이 ‘도시의 무질서한 확산 방지’이므로 사뭇 다르다.

생태망에서 청록망(blue green network)이 이제는 보편적이다. 계획의 대상과 개념이 더 명확해지고 있다. 불가분의 관계인 숲과 물을 함께 보는 것인데, 대개의 도시는 강을 끼고 있으므로 지속가능한 도시환경을 위한, 사람과 자연을 연결하기 위해 청록망을 계획한다. 동고서저로 대표되는 높낮이가 뚜렷한 우리에게는 청록보다는 강산이 더 이해하기 쉽다. 우리 선조들은 우리 국토를 금수강산(錦繡江山)이라 했다. 자연의 흐름을 중시하여 선을 강조, 강산벨트로 접근해보고자 한다. 강산벨트는 그린벨트에 물 즉, 블루(blue)벨트를 더한 것으로 이해해도 좋다.

이 연구는 한국형 생태망이었으면 하는 강산벨트론을 주창하는 것이다. 그래서 강산벨트가 무엇이며, 어디에 어떻게 쓰이며, 실존하는가를 체계적으로 정리하고 주장의 근거를 제시하고자 한다.

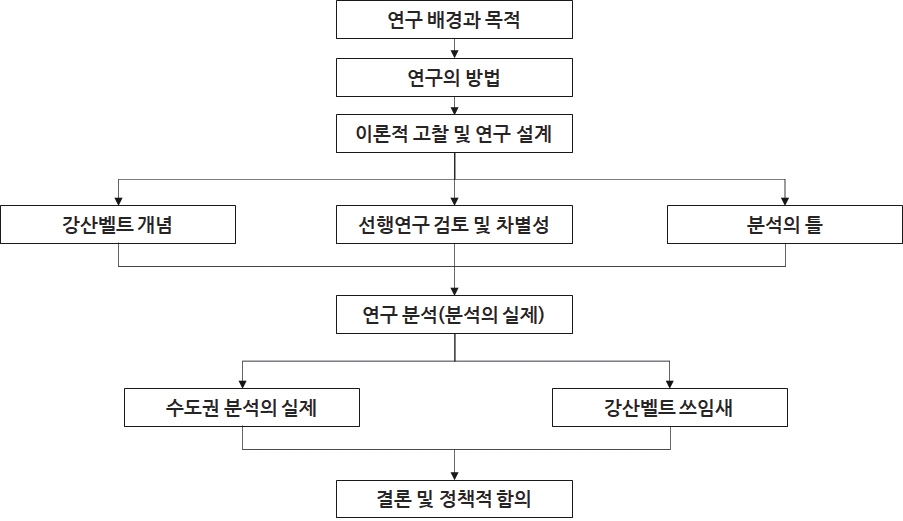

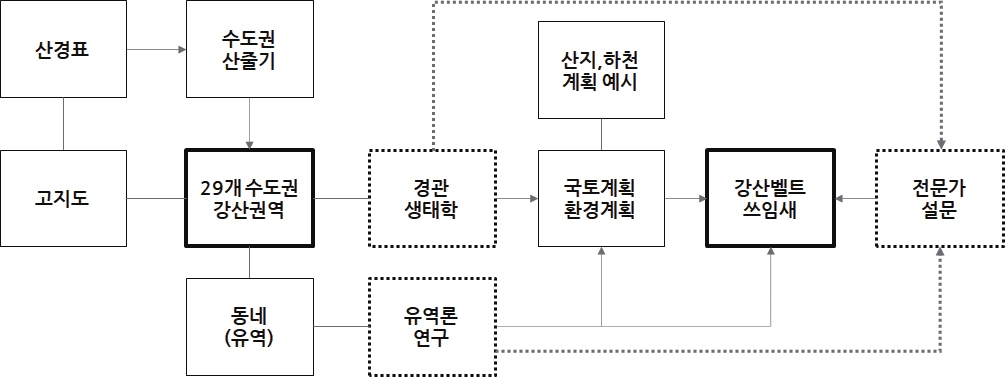

2. 연구의 방법 및 흐름

강산벨트론 주창함에 핵심은 개념과 쓰임새다. 강산벨트는 무엇이고 어떻게 그릴 수 있는가? 벨트는 일정한 폭을 가진 선인데, 강벨트 폭은 어느 정도가 적정하고 산벨트 폭은 어느 정도가 적정한가? 길이는 어떻게 정의될 수 있는가? 다음은 강산벨트의 쓰임새를 정의한다. 개념과 쓰임새 각각에 대한 근거를 설명하기 위해 문헌을 조사하고 전문가 설문으로 보완한다.

강산벨트 주장의 각 내용에 대한 근거들이 문헌과 현장을 통해 설명되지만, 탐색적 연구에서 부족함이 드러난다. 문헌과 현장으로 할 수 없는 의문들도 생긴다. 이것은 전문가 설문조사를 통해 보완하고자 했다.

강산벨트는 친환경적 국토 관리 논리다. 전문가는 환경보호와 도시개발 두 분야로 구분하였다. 설문 부수는 80부인데 여분을 위해 총 84부로 하였다. 84부 모두 문제없이 응답이 되었다. 환경보호 42명, 국토개발 42명의 응답이 분석되었다. 환경보호 분야는 전국의 시도 연구원과 한국환경연구원 등, 국토개발 분야는 전국의 시도 연구원과 국토연구원 등의 전문가 중심이다.

우리나라 산벨트 폭은 대간은 법에, 정맥은 환경영향평가 지침에 규정되어 있다. 산벨트 강벨트 각각 위계별 적정 폭에 대해 설문했다. 강산벨트는 흐름을 중시함으로 맥락주의에 대한 의견, 강산벨트는 면(面) 계획이 아닌 선(線) 계획이므로 이에 대한 의견, 산벨트 훼손이 심각하여 대간부터 복원사업을 해오고 있어 이에 대해서도 설문했다. 강산벨트는 결국 동네(유역)의 골격이므로 유역계획에 대한 의견, 그린벨트와는 많이 다르기는 하지만 용어적 관계가 있어 이 둘을 생태계서비스 측면에서 비교, 강산벨트의 궁극적 목표는 생태계서비스 향상이므로 이에 대한 의견, 산줄기와 강줄기를 보는 강산벨트는 풍수와도 밀접하여 이에 대한 의견도 설문으로 구성했다.

강산(江山), 산수(山水), 산천(山川) 등 물과 산은 우리의 자연을 의미한다. 자연을 상징하는 말 중에는 풍수(風水)도 있다. 풍수가 매력적인 이유는 첫째는 역동적으로 움직이는 두 개의 자연 요소이고, 두 번째는 바람을 저장하여 물을 얻는다는 장풍득수의 준말이기 때문이다.

Ⅱ. 이론적 고찰 및 분석의 틀

1. 강산벨트의 개념

강산벨트는 연구배경에서 논한 바와 같이, 청록망(blue green network)에서 우리의 지형을 고려하면서 자연의 흐름을 강조하고자 명명한 것이며, 우리에게 익숙한 ‘그린(green)’벨트에서 ‘블루(blue)’를 더한 개념으로 이해하는 것도 가능하다.

그린벨트는 녹색의 띠 즉, 일정한 폭을 가진 선이다. 산벨트는 산줄기에 일정한 폭을 부여한 것이다. 법률적으로 폭이 규정된 우리나라 산벨트는 백두대간이다. 백두대간 보호지역은 3차 계류까지 규정되고 있어 일정하지 않다(산벨트에서 보호지역으로 외연 확장). 정맥은 환경부 환경영향평가지침에 산줄기를 중심으로 좌우 각각 300m를 보호 범위로 즉, 폭 600m 산벨트로 규정하고 있다.

산벨트의 폭과 길이는 어떻게 되나? 산벨트는 다양한 효과가 있는데 동물의 이동 측면이 특별히 중요하다. 미국 농림부(USDA) 국립농림센터(National Agroforestry Center)는 보전 완충(conservation buffers) 이름으로 생태통로 지침을 제시하고 있는데 1,400개가 넘는 연구 결과를 집대성한 결과이다. 연속적 식생대 생태통로의 폭은 300m, 곤충(무척추동물) 이동은 300m, 물고기 등 수서생물은 300m, 양서파충류도 300m, 새의 가장자리 종과 내부 종 모두 300m, 작은 포유류는 약 600m, 큰 포유류와 대형 육식동물은 1㎞ 폭이 필요한데, 이것은 최소한의 폭이다(Bentrup, 2008).

결과적으로 산벨트의 적정 폭은 0.6∼1㎞ 범위로 본다. 우리나라 전문가들은 더욱 넓은 폭을 선호한다. ‘백두대간 2㎞, 정맥 1㎞, 지맥 600m’에 50% 응답했다. 이 중 환경보호 전문가는 18%, 도시개발 전문가는 32% 응답했다. 도시개발 전문가들이 더 넓은 폭의 산벨트를 원했는데, 산벨트 정도는 보호하고 개발하자는 의견으로 풀이된다.

강벨트는 좀 다르다. 산벨트는 산줄기 능선을 중심으로 하지만 강벨트는 강의 양안 즉 강변의 생태적인 폭으로 한다. 강변의 생태적인 폭은 특별히 중요한 비점오염원 정화 관점이다. 산벨트에 비해 좁은 이유는 인류가 강을 끼고 터전을 잡았기에 이상적인 폭을 유지하기 어렵기 때문일 것이다.

강벨트는 보통 강변 완충지역(riparian buffer)이라고 명명된다. 강벨트 폭 결정 요인은 경사도, 고지대와 저지대, 침식 받는 쪽, 강변 토지이용이다(NC State Extension Publications, 2021). 미국 환경부(EPA)는 강가 오염 정화 효과에 대한 논문들을 검토한 결과, 폭 25m 정도에서 질소 75% 정화한다. 유속이 센 수로에서는 더 넓은 폭이 필요한데 폭 30m 정도에서 50% 정도 정화한다(EPA, 2005).

따라서 강벨트의 적정 폭은 30m를 기준으로 현장에 따라 더하기도 감하기도 하는 것이 합리적이다. 우리나라 전문가들은, ‘국가하천 60m, 지방하천 30m, 도시하천 10m’에 79% 응답했다. 이 중 환경보호 전문가는 42%, 도시개발 전문가는 37% 응답했다. 도시개발 전문가들은 강벨트에 대해서는 산벨트보다 상대적으로 보호보다는 이용 의지가 있다고 해석된다.

다음은 길이다. 시작과 끝을 정의해야 한다. 산벨트의 시작은 논리적으로 유역 경계선이므로 강에서 시작하여 산봉우리를 거쳐서 강으로 끝난다. 강벨트의 시작은 강의 시작점이고 논리적으로는 바다로 그리고 연안까지 이어진다. 강벨트의 시작과 끝은 해당 유역(동네) 내로 하는 것이 효과적이다. 산벨트 강벨트의 길이는 유역(동네) 관리에 맞추어, 관리의 목적에 따라 정하면 된다.

우리나라 국토이용의 근간인 용도지역제(zoning)가 면(面)계획이라면, 강산벨트는 선(線)계획이며 생태망처럼 맥락에 영향을 많이 받는다(Jongman & Pungetti, 2004, Asakawa, 2004). 전문가 설문에서 맥락주의에 대해 ‘평소 중요하게 생각하며 연구하고 계획한다.’에 63% 응답했으며, 용도지역제 중심에서 선계획(lining) 중심으로 계획하는 주장에 대해 33%가 동의, 67%는 ‘같이 한다.’에 응답했고 부동의는 없었다.

2. 강산벨트의 특징

강산벨트는 한 마디로 좋은 동네다. 동(洞)네란 같은 물을 먹고 사는 곳이니 곧 유역이다. 우리나라 산경표의 기본원칙 산자분수령(山自分水嶺) 즉, 산줄기는 물을 가르는 고개이니 곧 유역 경계선이다. 산줄기를 그리면 유역이 된다. 그 유역 중간에 흐름이 물줄기다. 결국 강산벨트를 잘 구축하면 좋은 동네의 기반(infra)이 되는 것이다. 유역 내 회색 기반(gray infra)의 문제를 보완하는 청록기반(blue green infra)이기도 하다.

인류 4대 문명은 강을 끼고 발원했다. 예전의 행정구역 경계는 주로 산줄기였다. 자연스럽게 유역이 동네였다. 대개 큰 도시들은 ‘주(州)’를 작은 도시들은 ‘천(川)’ 자를 사용하는 경향이 뚜렷하다. ‘川’은 흐르는 물 모양을 따온 것이다. ‘州’는 ‘川’ 중간에 섬들이 있으니 강의 중하류나 하구다. 강의 중하류나 하구에는 중간에 섬도 있으니 물고기도 많고 물도 풍부하여 더 많은 인구 부양이 가능했을 것이다.

3. 선행연구 검토 및 차별성

가장 훌륭한 선행연구는 우리나라 고지도다. 18∼19세기로 추정되는 해동여지도와 한글조선전도, 19세기 대동여지도는 강산벨트 중심으로 그려졌다. 한글조선전도는 산벨트의 높이가 특별하게 강조되어 있다.

강산벨트는 금수강산 보호의 대표적인 수단인 생태망(eco-network)인 셈이다. 생태망은 지속가능한 도시환경에 도움을 주고 도시에서 자연의 혜택(생태계서비스)을 누리게 한다. 이를 설명하는 것이 도서생물지리학(1967)에 근거한 경관생태학이다.

유럽의 각국은 1970년대부터 조각난 서식지들의 질과 종 다양성 향상 방법으로 생태망을 만들었고, 생태망은 개별 서식지와 생물종의 보호가 아닌 맥락 관점에서 생물종과 서식지를 보전하는 방법론 사고에서 출발했다(Jongman & Pungetti, 2004). 연결되었던 서식지가 단절되면 외래종 침입에 의한 생태계 교란, 종 다양성이 감소하게 되고(김은영 외, 2012), 이미 단절된 서식지의 안정을 위해 연결이 필요하다(전성우 외, 2010). 결국, 서식지 간의 연결도 중요하고 기존의 연결된 서식지를 끊어지지 않게 하는 양방향 보전 전략이 요구된다. 강산벨트는 이미 연결되어 있던 서식지 고리라고 본다. 최근에는 회로 이론에 기초한 연결성을 평가하여 더 효율적인 생태망 연구가 제안되고 있다(윤은주 외, 2019).

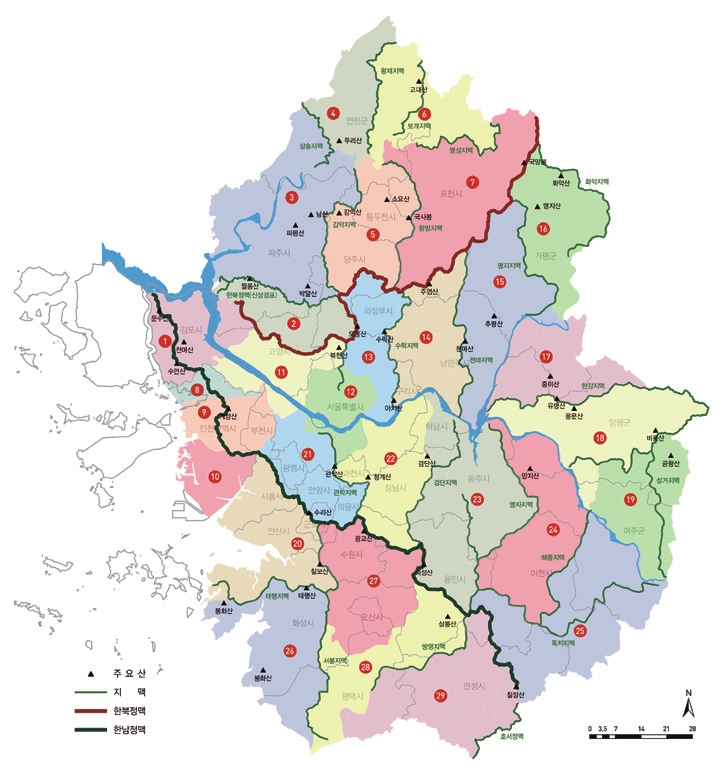

강산벨트는 2011년 경기연구원 이슈&진단 보고서 『생태계 보전의 신 패러다임 : 강산벨트』로 처음 창안되었다(이양주, 2011). 우리나라 그린벨트는 녹지만을 고려하므로 물도 같이 고려하자는 취지이었다. 이듬해인 2012년에는 수도권을 대상으로 강산벨트를 연구, 경기연구원, 서울연구원, 인천연구원 전문가 그룹의 논의 결과, 29개 유역 즉, 강산권역으로 구분되었다(수도권광역경제발전위원회, 2013). 수도권의 유역이 경관생태학 관점에서 분석된 것이다.

용어 측면에서 그린벨트와의 차이에 관심이 많을 수 있다. 실제 강산벨트라는 용어는 그린벨트에서 착안했다. 그린(green)벨트에 블루(blue)를 더해보자는 것이다. 그러나 내용적인 측면에서는 그린벨트는 녹지 보호보다는 무질서한 도시 확산의 방지에 있으므로 유사성이 낮다.

앞서 설명한 바와 같이 국토법에서는 ‘녹지축’을 환경법에서는 ‘생태축’ 용어를 사용 중이다. 내용 면에서는 대동소이하고, 과거에는 경관생태학의 영향으로 녹지 조각(patch) 크기에 중점을 두고 연결하는 것으로 했으나 최근에는 강산벨트 개념처럼 원래 지형의 강줄기와 산줄기에 중점을 두고 계획을 하는 것으로 변하고 있다.

2000년대 이후 녹색길(green way), 녹지축, 서식지 망이 생태망으로 수렴되어 동물의 생존과 이동을 위한 녹색 기반으로 자리하게 된다(Jongman & Pungetti, 2004). 청록기반(blue green infra)과 청록망으로 구체적인 그림으로 보여주기도 한다(Benedict & McMahon, 2001). 강산벨트는 원래 지형에 기초를 둔다는 데서 청록망과도 조금 다르다. 도시가 개발된 우리나라 유역에서 강산벨트는 청록망과 다를 확률이 높아지고, 개발되지 않은 유역에서 강산벨트는 청록망과 같아질 확률이 높아진다.

4. 분석의 틀

녹색길, 녹지축, 생태축이 생태망으로 발전, 골격을 이루는 청록기반과 청록망으로 주목받는 가운데 한국적 지형을 고려하고, 이미 18∼19세기 우리 선조들이 만든 산경표와 고지도 맥을 이어받아 강산벨트론을 제안했다. 연이어 물리적인 실제와 쓰임새를 증명하여 이론으로 정립하고자 한다.

우리나라 산줄기 제작의 근거는 산경표다. 대동여지도와 해동여지도 등 우리의 고지도 역시 맥락을 같이하고 있다. 산줄기 그리기를 통해 수도권을 29개 강산권역 즉, 동네(유역)로 구분했다. 경관생태학적 관점에서 각 권역을 분석했다. 녹지축 등을 수립하는 우리나라 도시계획, 생태축 등을 수립하는 우리나라 환경계획을 시도하면 강산벨트 쓰임새를 알 수 있다. 여기서는 산지 및 하천 계획의 실체를 예시한다. 다른 한 축으로는 유역 이론과 실제에 대한 문헌 조사를 통해 강산벨트 쓰임새를 정리했다. 유역과 경관생태학적 관점에서 국토와 환경계획으로 강산벨트 쓰임새를 증명하는데 부족한 부분은 전문가 설문으로 보완했다.

Ⅲ. 연구 분석

1. 수도권 강산벨트 분석의 예

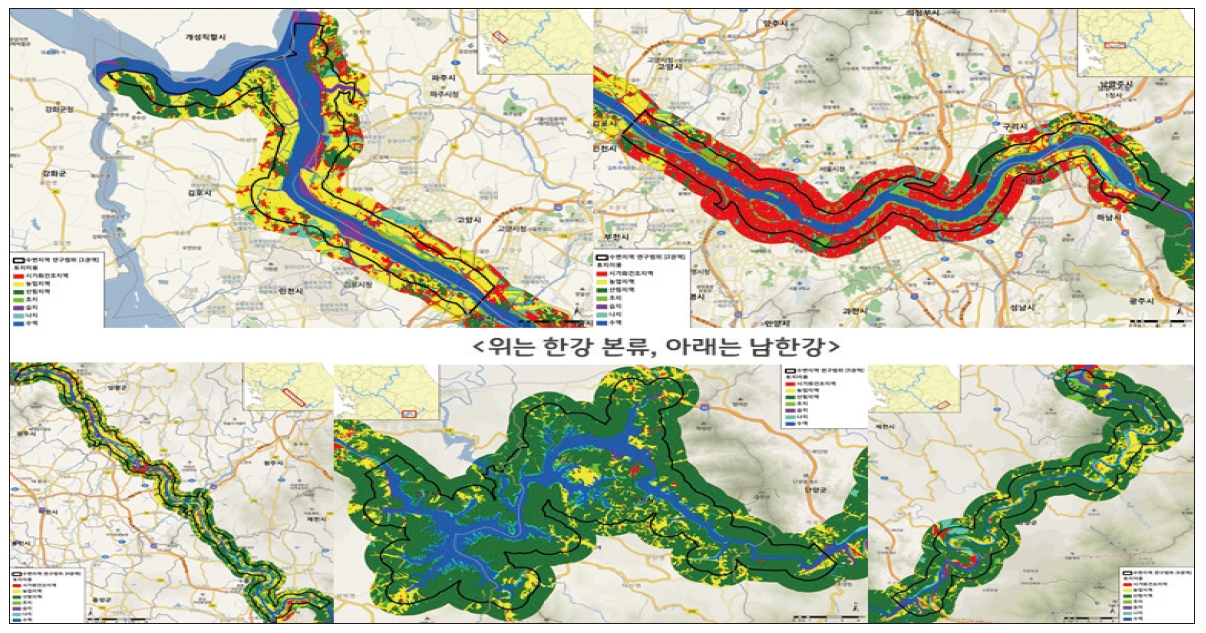

수도권을 대상으로 먼저 산줄기를 그렸다. 그린 산줄기는 한북정맥, 한남정맥, 한강기맥 그리고 지맥이다. 정맥은 폭 300m, 나머지는 폭 100m로 산벨트를 구축했다. 정맥 폭 300m는 이후에 우리나라 환경영향평가 기준이 되었다. 경기도 31 시군의 평균적인 크기 정도, 산벨트 내 주 하천은 지방2급하천 이상 2개 기준으로 권역을 구분한 결과 29개 권역으로 설정되었다.

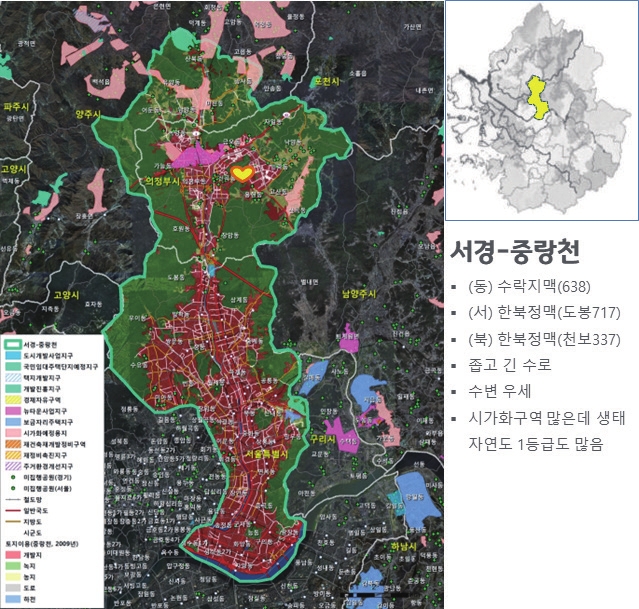

29개 권역 모두는 경관생태학적 관점에서 각 통로(산벨트와 강벨트)와 조각(patch)이 분석되었다. 각 권역은 유역이고 동네이다. 분석된 결과를 보면 동네별 특징이 나오고 이로써 국토계획 및 환경계획의 기초자료를 제공한다. <그림 7>의 예시는 서울과 경기도(서경)에 걸치는 중랑천 유역이다. 한북정맥과 수락지맥이 분수령이 되는 수도권 동북부로, 생태 등급이 우수한 곳과 밀도 있는 개발이 혼재되어 큰 대조를 이룬다. 상/하류 모두 강벨트 의존적 토지이용을 보이고, 하류로 내려올수록 유역 폭은 좁아지고, 하류에 9부 능선까지 개발된 곳도 있다.

2. 산벨트와 강벨트 분석의 예

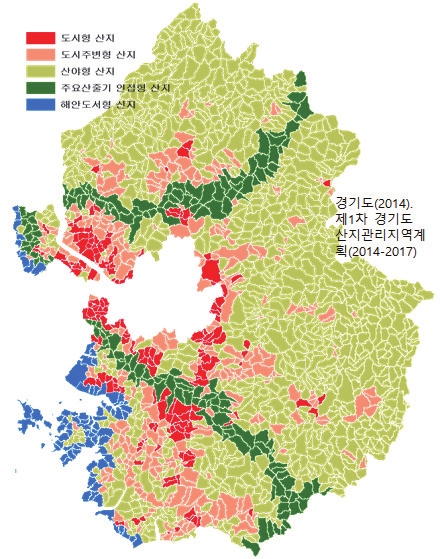

산벨트와 강벨트에 토지피복을 올려 분석한다. 산벨트 실체를 분석하는 현행법은 2003년에 제정된 산지관리법이다. 산지관리법에 근거, 국가는 산지관리 기본계획을 지방은 산지관리 지역계획을 수립한다. 산지를 유역(동네) 단위로 쪼개어 5개 유형으로 구분한다. 산줄기에 인접 작은 유역들은 주요 산줄기 인접 산지라 한다. 산줄기 인접 산지란 주요 산줄기와 붙은 작은 유역을 포함하는 곳이다. 경기도의 경우는 한북정맥과 한남정맥에 붙은 유역들이 띠로 이어진다<그림 8>.

일정한 폭을 부여하여 분석할 수도 있다(그림 9). 한북정맥의 경우는 훼손 지역 중에서 경작지가 45%, 한남정맥의 경우는 경작지 32%인데 주거지가 무려 21%를 차지하는 특성이 있다. 당시 산벨트로 명명하지는 않았지만, 이미 이러한 방법들이 사용되고 있는 것이 실제다.

강벨트 역시도 명명되지는 않았으나 과거에도 분석 수단으로 사용되었다. 강벨트는 산벨트에 비해 훨씬 다양하다. 인류가 강을 끼고 살아왔기 때문이다. 한강하구는 대부분 농경지이나 습지가 다수 분포, 시가지는 공장이 많고, 자연지역은 군사 구역이다. 한강 본류에서 서울 구간은 대부분 시가화구역이다. 북한강이나 남한강 상류로 가면 자연지역이 많아지고, 인공적 이용은 농지 정도로 국한되며 도시 용도는 미미하다(그림 10).

3. 강산벨트의 쓰임새

강산벨트 쓰임새 1위는 생명의 통로이다. 강산벨트는 생태통로의 기반이다. 사람도 동물도 늘 이동, 대부분 동물은 강벨트와 산벨트 사이를 오고 간다. 산벨트에서는 길을 얻고 강벨트에서는 물을 얻는다. 강벨트 산벨트 사이의 산록, 평원, 습지에서는 먹이를 얻고 새끼를 돌본다. 목축 인류는 가축과 함께 기후에 따라 강산벨트를 이용한다. 평원에서는 대규모 홍수 이후 대형동물들은 스스로 길을 만든다.

글로벌 NGO인 BirdLife International이 제공하는 지구상의 8대 철새 이동, 미국 국가어류야생동물기금(NFWF, National Fish and Wildlife Foundation)의 주요 야생동물의 이주 경로를 보면 산벨트가 중심이다. 우리나라 산양은 백두대간이 주 이동로인 것으로 밝혀졌다(환경부, 2012). 과학자들의 실험에 의하면 기후변화는 동물의 이동을 더 시원한 산벨트로 몰아갈 것이다(Climate Central, 2021).

강산벨트는 그 자체가 사람들의 자연 탐방로(nature trail)이면서 생태통로다. 산벨트를 구축해서 도로망을 중첩하면(overlay) 끊어진 곳을 바로 알게 된다. 경기도의 경우 주요 산줄기 131곳이 도로에 의해 단절되었다(경기도, 2014). 이 지도로 현장을 조사하면 구체적인 생태통로 구상이 가능하다. 아울러 산벨트에 토지피복을 중첩하면 생태통로 복원계획이 바로 가능하다(경기도, 2014). 강벨트에 토지피복을 중첩하면 역시 복원계획이 바로 가능하다(환경부, 2014).

훼손된 산줄기 복원에 대한 전문가 설문에서는 ‘불가한 곳을 제외하고는 최대한 한다.’가 62%, 이중 환경보호 관련 전문가는 36%로 도시개발 관련 전문가 26%보다 많았다. ‘다 복원될 때까지 지속해야 한다.’ 및 ‘중요하다고 판단되는 곳만 골라서 한다.’가 각각 19% 차지했다. 의미가 없다거나 모름에는 답하지 않았다.

과거 우리는 현존하는 녹지의 규모와 분포로 기초하여 녹지축이나 생태축을 구상하고 계획을 했다(환경부, 2005, 국토해양부 외, 2008, 광명시, 2010). 최근에는 국가, 광역, 기초 정부는 강산벨트 중심으로 생태축을 구상하고 있다(환경부, 2019, 국토해양부 외, 2021, 광명시, 2021).

유역의 경계인 산벨트는 육상의 생태축이 되며, 가운데 흐르는 강은 수계의 생태축이 된다. 백두대간은 국가 차원의 생태축이 되며, 정맥과 기맥은 광역적 생태축, 지맥들은 지역의 생태축이 될 것이다. 5대강 유역의 한강과 낙동강 등의 강벨트는 국가 생태축, 지방하천 중 규모가 있는 것은 광역, 규모가 작은 것은 지역 생태축이 될 것이다.

행정구역 경계로 하는 계획은 환경문제 해결에는 한계가 있다(이원영, 2001). 미래지향적 국토계획은 유역단위 계획이 될 것이다. 물 분야의 통합유역관리와 산림 분야의 유역완결은 이미 주요 원칙으로 받아들여졌다. 전문가 설문에서도 ‘유역 중심으로 계획하고 행정구역으로 나눈다.’에 55%가 응답했다. 산줄기 숲이 보호되지 않으면 물이 흥건한 상태에서 비를 받고→스며들지 않은 비가 바로 강으로→강 수위 상승으로 제방 붕괴 순으로 재해가 발생한다(BBC News, 2004-08-17).

유역 내는 다양한 생태계가 존재, 지역에 따라 강변의 습지, 산록의 가장자리 등이 강산벨트보다 중요한 서식지가 되며, 강산벨트는 이 서식지의 기반이 된다. 강산벨트 중심의 생태축을 구축한 수원시가 현황을 분석한 결과, 생태축과 떨어진 곳에 중요 서식지가 도출되었다(김은영과 권현정, 2022). 강산벨트 훼손의 결과일 수도 있고 원래부터 그럴 수도 있겠지만, 강산벨트 훼손이 주원인일 것이다. 강벨트는 수질 정화와 침식 조절의 기본 틀이다. 생물 이동성 확보와 맑은 물로 생물다양성을 높인다. 벨트는 둘레 길이 되어 휴양과 경관가치 등 문화 서비스를 제공한다. 강산벨트는 물 공급의 기반이고, 식량 서비스를 제공한다.

그린벨트에서 강산벨트로 확장하면, 생태계서비스는 전반적으로 어떻게 될까? 전문가 설문에서는, ‘2배∼3배 정도 될 것 같다.’에 50%, ‘3배 그 이상은 될 것 같다.’에 37% 응답했다. 생태계서비스가 좋아진다면 합 100으로 가정할 때, 상대적인 중요도가 조절(34%) > 지지(24%) > 문화(22%) > 공급(21%)으로 응답이 되었다.

“대간과 정맥의 산줄기가 자연 친화적 문화와 관련된다는 데 있다. 산줄기가 좌우의 행렬을 거느리면서 앞으로 치닫다가 평지를 만나 맺히는 바로 이곳에 생기가 가장 많이 조성된다. 습기를 포함한 구름, 비를 내리게 하고, 흘러 내가 되고, 마침내 큰 강으로 조성된다. 이렇게 숱한 생명체가 탄생하는 가운데 또 물이 있으니 왕성하게 번식한다. 기(氣) 생태주의는 생물종의 다양성과 개체 수의 풍부함이 구현되는 생태계일수록 생기가 가득 조성된다고 본다. 기 생태주의는 풍수학과 연루된 생물종 다양성과 생기가 많이 조성되는 생태계를 보전하는 데 탁월한 통찰을 제공해줄 수 있다.”(한면희, 2003).

풍수는 장풍득수(藏風得水)의 준말이기도 하다. 바람을 저장하여 물을 얻는다. 산을 등지고 물에 임한다는 배산임수(背山臨水)와 다를 바가 없다. 산에 부딪힌 구름이 비가 되어 내리고, 물은 강으로 흘러 바다에 닿고, 증산된 물은 다시 돌아와 비를 뿌리는 지구의 물 순환과도 같은 원리이다. 풍수에 대한 전문가 설문에서는 ‘과학적으로 가치가 있다고 본다.’에 61% 응답했다.

Ⅳ. 결론 및 정책적 함의

1. 요약

생태망 강산벨트의 적정 폭에 대해 문헌을 연구하고 우리나라 전문가 설문을 조사해보니, 산벨트의 적정 폭은 0.6∼1㎞ 정도이고 강벨트는 30m 정도인데, 환경과 사회경제적 맥락에 따라 달라질 것이다. 전문가들은 좀 더 넓은 산벨트 폭을 선호하였는데 특히 국토개발 전문가들이 차이가 확연할 정도로 더 넓은 폭에 응답, 이는 ‘개발을 하더라도 산벨트만이라도 잘 보호했으면 하는’ 기대로 해석된다.

강산벨트는 그 자체가 생명의 통로이다. 기후변화는 산벨트로의 동물 이동을 더욱 유발하게 될 것이다. 과거 우리는 현존하는 녹지의 규모를 가지고 생태축을 구상했으나, 최근 국가, 광역, 기초 정부는 강산벨트 중심으로 생태망 구축하는 것으로 변하고 있다. 끊어지고 훼손된 강산벨트는 복원되어야 한다고 전문가들은 응답했다.

강산벨트는 유역의 크기에 따라 위계별 생태축이 된다. 탄소중립 비전으로 환경계획의 중요성이 증가하면서 유역계획이 대세를 이루고 있으나 아직도 우리는 행정구역을 경계로 계획을 수립한다. 전문가들은 유역 중심으로 계획하고 행정구역으로 다시 나누는 전략을 가장 선호했다. 산벨트 숲은 재해예방의 근간이 되며, 그린벨트에서 강산벨트로 확장하면 생태계서비스가 증가할 것으로 기대된다.

바람을 저장하여 물을 얻는다는 장풍득수의 개념은 배산임수와 매우 흡사하며, 유역 내 지구 물 순환 개념과도 다를 바 없다. 산줄기를 잘 살리는, 기(氣) 생태주의는 한반도 생물종 다양성을 높일 것이다. 이런 풍수 원리에 대해 전문가들은 과학적으로 가치가 있다고 답하고 있다.

2. 정책적 함의

우리 고지도는 강산벨트 중심으로 그려졌다. 특히 한글조선전도는 산벨트를 강조하여 그렸다. 고지도를 보면 생활사를 한눈에 읽을 수 있는데 이런 장점을 생태망에 접목하여 강산벨트론을 주창했다. 우리 한반도는 뚜렷한 강산이 특징이므로 청록망을 강산벨트로 명명했다. 용도지역제 면(面) 계획 전에 강산벨트 선(線) 계획을 우선 고려하면 보다 친환경적 국토이용이 될 것이다.

정주 문화 이전에 인간, 지금까지의 동물은 숲과 물을 동시에 이용하면서 이동한다. 숲과 물은 불가분의 관계를 맺고 있다(David Ellison, 2018). 우리의 터전도 배산임수(背山臨水)가 기본이다. 이제는 하천 따로 산림 따로가 아닌 유역 단위에서 동시에 고려하는 국토 및 환경계획을 수립해야 할 것이다.

우리나라 산림통계에서 제공하는 바와 같이, OECD 국가의 국토 면적 대비 평균 산림 비율은 32.4%에 불과하나 그들의 녹색도시를 칭송한다. 우리나라의 산림은 63%나 되나 회색도시에 산다고 한다. 이는 도시 외곽의 자연을 도시에 잘 꿰어주지 못했기 때문인데, 강산벨트를 통해 자연의 혜택을 도시에서 더 누리도록 해보자. 구슬 서 말이라서 꿰어야 한다. 도시를 개발하면서 여기저기 자투리 녹지 즉, 구슬 서 말이 되었다. 원래 지형에 기반한 강산벨트로 생태망을 구축하면 가치가 더할 것이다.

과거 경기도 녹지축(2003)과 국토해양부의 수도권 광역 녹지축(2008) 모두 기존의 녹지 조각(patch)의 크기와 분포에 기반하여 구축되었다. 현재 수립 중인 경기도 종합계획, 수도권 광역도시계획에서는 강산벨트 개념을 적용하여 생태축을 구축할 것을 제안한다. 물과 녹지를 같이 고려하는 이러한 시대적 흐름은 각 지역의 도시와 환경계획, 국가의 환경계획에서도 반영되고 있다.

국토-환경 통합관리 훈령에 근거한 공간환경계획을 수립할 때 강산벨트를 적용하면, 선계획(lining planning)을 먼저 할 수 있어 바람과 물(풍수)의 흐름이 강조되므로 탄소중립 사회에 더 효과적으로 공헌하는 계획이 될 것이다. 우리나라 통합물관리 역시 이 맥락을 같이하고 있다. 아울러 EU를 중심으로 강조되고 있는 자연에 기반한 해법(nature based solution)을 적용하기 위해 행정구역 중심에서 벗어나 유역 즉, 동(洞)네 중심으로 생각하는 계획이 수립될 수도 있을 것이다.

References

- 경기도(2003). 『경기도 그린 프로그램 21』.

- 경기도(2014). 『경기도 야생생물 보호 세부계획 수립』.

- 경기도(2014). 『제1차 경기도 산지관리지역계획(2014-2017)』.

- 광명시(2010). 『2020 광명시 공원녹지 기본계획』.

- 광명시(2021). 『2030 광명시 공원녹지 기본계획(안)』.

- 국토해양부 외(2008). 『2020년 수도권 광역도시계획』.

- 국토교통부 외(2021). 『2040년 수도권 광역도시계획(계획수립 중)』.

- 김은영 외(2012). “산림 파편화에 대한 국내외 연구 동향”, 『한국환경복원기술학회지』, 15(2): 149-162.

- 김은영·권현정(2022). 『수원시 도시생태축 복원을 위한 공간환경계획 수립(발간 중)』, 수원시정연구원.

- 수도권광역경제발전위원회(2013). 『수도권 광역 녹지체계(강산벨트) 구축 및 통합적 관리방안』.

- 윤은주 외(2019). “생태축 제안을 위한 회로 이론 기초 연결성 평가”, 『한국환경영향평가학회지』, 28(3): 275-286.

- 이도원 외(2013). 『전통생태와 풍수지리』, 지오북.

- 이상범(2007). 『생태축 분석을 위한 경관생태학적 방법론 연구』, 한국환경연구원.

- 이양주 외(2008). 『경기도 한북정맥 보전방안 연구』, 경기개발연구원.

- 이양주 외(2021). 『강산벨트 이론 정립 연구』, 경기연구원.

- 이양주(2011). “생태계 보전의 新 패러다임 : 江山벨트”, 『이슈&진단』, 경기개발연구원.

- 이원영(2001). “유역을 기초로 한 행정구역경계설정의 필요성”, 『환경영향평가』, 10(3): 245-255.

- 전성우 외(2010). “광역생태축 구축을 위한 기준 및 관리지역 설정 연구”, 『한국환경복원기술학회지』, 13(5): 154-171.

- 한면희(2003). “동아시아 기(氣)-생태주의 문화와 생명 존중”, 『생명문화포럼』, 2003.12.19.

- 환경부(2005). 『제3차 국가환경종합계획(2006~2015)』.

- 환경부(2012). “깊은 산속이 아닌 도로변 인근 지역에 산양 서식”, 보도자료(2012.7.17).

- 환경부(2014). 『수변지역 조사·평가 및 보전·관리 기본계획 수립』.

- 환경부(2019). 『생태계서비스 평가 및 지도 구축 시범사업 Ⅱ』.

- 환경부(2019). 『제5차 국가환경종합계획(2020∼2040)』.

- 환경부(2020). 『생태계서비스 평가 및 지도 구축 시범사업 Ⅲ』.

-

Asakawa, S. et al.(2004). “Perceptions of urban stream corridors within the greenway system of Sapporo, Japan”, Landscape and Urban Planning, 68: 167-182.

[https://doi.org/10.1016/S0169-2046(03)00158-0]

-

Bentrup, G.(2008). Conservation Buffers: design guidelines for buffers, corridors, and greenways, USDA.

[https://doi.org/10.2737/SRS-GTR-109]

- David Ellison(2018). “Forests and Water”, UN Forum on Forest, April 2018.

- EPA(2005). Riparian Buffer Width, Vegetative Cover, and Nitrogen Removal Effectiveness.

-

Jongman, R. and G. Pungetti(2004). Ecological networks and greenways : Concept, Design, Implementation. Cambridge Univ. Press.

[https://doi.org/10.1017/CBO9780511606762]

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3572360.stm, BBC News(2004.8.17.)

- https://content.ces.ncsu.edu/agricultural-riparian-buffers, NC State Extension Publications.

- https://www.climatecentral.org/what-we-do/history Climate Central

- https://www.ecologycenter.us/landscape-ecology/brief-history-of-landscape-ecology.html, US Ecologycenter

1997년 서울대학교 환경대학원에서 협동과정 조경 전공으로 공학박사 학위를 받았다. 학위 후 바로 경기연구원에 입사하여 지금은 경기연구원 생태환경연구실 선임연구위원으로 재직 중이다. 지방정부 경기도의 환경정책 개발에 모든 힘을 쏟았다. 자연환경에 대한 기초 조사(습지, 하천, 생물서식공간 등)와 경기도 및 시군의 환경계획 연구를 중심으로, 공원녹지 분야, 경관(景觀) 분야, 자연환경의 보호 분야, 도시농업 분야 그리고 환경 갈등에 대한 정책을 개발하였고, 관련하여 출간한 보고서는 간단한 검토까지 포함하면 250편이 넘는다.