청년들의 지방 살이에 대한 심층적 이해: K시 사례를 중심으로

초록

본 연구는 기존의 지방 청년 유출에 관한 연구들이 계량적 분석에 집중되어 청년들의 정서적 경험과 맥락을 충분히 반영하지 못한 한계를 보완하고자, 질적 연구 방법을 통해 지방 청년들의 삶을 심도 있게 이해하고 체계적으로 기술하는 것을 목표로 한다. K시 거주 경험이 있는 26명의 청년을 대상으로 심층면접을 실시하여 560쪽 분량의 녹취록을 작성하고, 이를 근거이론(Grounded Theory)을 적용하여 분석하였다. 개방 코딩 결과 136개의 개념, 33개의 하위범주, 17개의 범주를 도출하였으며, 청년들의 지방 살이에 대한 중심현상으로 ‘불안감과 자조적 위안 위에 자리 잡은 일시적 만족감’을 발견하였다. 축 코딩과 선택 코딩 과정을 거쳐 ‘불안정 속에서의 위태로운 균형 추구’를 핵심 범주로 도출하였다. 본 연구는 지방 살이의 정서적·사회적 맥락과 청년들의 지방 정주 및 유출 요인을 통합적으로 조명함으로써, 지방 청년 유출 문제를 보다 입체적으로 이해하고 설명했다는 점에서 의의를 가진다.

Abstract

This study aims to address the limitations of previous research on youth migration from local areas, which predominantly focused on quantitative analysis while failing to sufficiently capture the emotional experiences and contexts of young individuals. By applying qualitative research methods, the study seeks to deeply understand and systematically describe the lives of youth in local regions. In-depth interviews were conducted with 26 youths residing in non-metropolitan areas, producing 560 pages of transcripts. Using Grounded Theory, the analysis identified 136 concepts, 33 subcategories, and 17 categories. The central phenomenon of local life among these youths was found to be “temporary satisfaction resting on anxiety and self-soothing reassurance.” Through axial coding and selective coding, the core category of “seeking precarious balance amidst instability” was derived. This study highlights the emotional and social contexts of local youth and the strategies they employ in choosing their places of residence. By doing so, it offers a more comprehensive understanding of the youth migration issue and provides practical policy insights.

Keywords:

Local youth, Local life, Grounded theory, Youth migration policy키워드:

지방 청년, 지방 살이, 근거이론, 청년 유출 정책I. 서 론

한국 사회는 수도권 집중화와 지방 소멸이라는 구조적 문제에 직면해 있다. 지방 내 제한된 기회와 수도권으로의 인구 유출은 지방 청년층의 삶에 심각한 영향을 미치고 있다. 통계청 자료에 따르면, 2022년 수도권 청년 인구는 전국 청년 인구의 약 53.9%를 차지하며, 이러한 수도권 집중 현상은 지속적으로 강화되고 있는 실정이다(통계청, 2024). 즉, 수도권과 비수도권 간의 자원 불균형과 경제적 격차는 청년들의 수도권 집중 현상을 가속화하고 있으며, 이는 지역 경제와 인구 구조의 불안정성을 초래하고 있다(김화연·이대웅, 2022). 이제 지방의 청년 인구 감소는 단순히 지역 문제를 넘어 국가적 차원에서 심각한 도전 과제로 대두되고 있으며, 따라서 관련된 연구와 정책적 아이디어가 최근 활발히 제시되고 있다.

지방 청년들의 이주를 주제로 한 최근 연구들을 보면 청년들의 이탈 경로를 계량적으로 분석하거나 일자리 창출과 같은 표면적 해결책을 제시한 연구(김화연·이대웅, 2022; 김민석·강민규, 2023; 김현우, 2023; 이대웅, 2023), 지방소멸과 관련된 인구이동 요인을 분석한 연구(정충대, 2020; 이석환, 2024; 최선·이정은, 2022) 등이 있다. 이들 연구는 계량적 접근을 통해 청년 이탈 요인을 분석한 것으로 청년 이동의 경제적·사회적 구조를 설명하고 정책적 방향성을 제시하였다는 점에서 의미가 있으나, 정량적 데이터를 중심으로 논의되어 청년 개인의 주관적 경험이나 정서적 요인을 충분히 탐구하지 못했다. 즉, 연구는 청년 유출 문제의 주요 원인을 규명하는 데에는 기여했지만, 정서적·사회적 요인을 심층적으로 다루는 데 한계가 있다고 볼 수 있다.

한국의 인구감소, 지방 소멸, 이와 밀접한 지방 청년들의 수도권 이주와 수도권 밀집 등에 대해서는 한국인이라면 대부분 공감하고 있고, 실제 이들의 움직임은 앞서 여러 연구에 의해 정량적으로 밝혀졌다. 문제는 이들 정량적 수치에서 발견한 결과를 바탕으로 정책 및 아이디어를 개발하고 시행하는 것이 어렵고 실효성이 낮다는 것이다. 즉, 기존 연구들은 경제적 요인과 정주 여건을 주요 변수로 다루고 그 유의미성을 밝혀냈지만, 청년들이 지방에서 경험하는 정서적 맥락과 삶의 의미를 구체적으로 분석하지 못하였다. 지방 소멸이라는 무겁고 중요한 사회문제를 다룬 연구들이 청년 유출 문제를 지방 소멸의 구조적 핵심으로 분석하였지만(정충대, 2020; 이석환, 2024; 최선·이정은, 2022), 이 과정에서 청년들이 느끼는 정서적 불안, 소속감, 만족감 등 주관적 경험을 포착하지 못하였다.

이 때문에 지방 청년들의 경제적 요인과 정주 요건을 개선하기 위한 실효성 높은 정책적 아이디어를 제시하는 데에는 한계가 있다. 기존의 계량적 접근만으로는 지방을 떠나는 청년들의 삶과 이를 개선하기 위한 정책을 제안하는 것에는 한계가 있으며, 따라서 질적 연구를 통해 청년들의 지방 살이에 대한 주관적 경험과 정서 그 실체에 대해 심층적으로 탐구할 필요가 있다.

지방 청년들은 지방에서의 삶을 선택하거나 이주를 고민하는 과정에서 불안과 만족, 소속감과 같은 다양한 정서를 경험한다. 본 연구는 이러한 정서를 체계화하여 지방 정주와 유출의 결정 요인을 보다 입체적으로 분석하고, 청년들의 주관적 소회를 중심에 둔 정책적 대안을 제시하고 한다. 또한 지방 청년 유출 문제를 단순히 구조적 요인으로 환원하지 않고, 개인적·정서적 관점을 반영한 통합적 해결 방안을 모색하고자 한다. 즉, 본 연구는 지방 청년들이 겪는 삶의 질과 정서를 반영함으로써, 기존 계량적 연구가 제공하지 못한 새로운 시각을 제시하며 이는 지방 청년 유출 문제를 해결하기 위한 정책적·학술적 기여를 목표로 한다.

본 연구는 이러한 목표를 달성하기 위해 지방에 거주하고 있는 청년들을 대상으로 그들의 ‘지방 살이’에 대해 심층면접을 통해 자료를 수집하고 이를 근거이론(Grounded Theory) 방법을 적용하여 분석하고자 한다. 근거이론은 정성적 데이터를 기반으로 이론 및 가설을 귀납적으로 도출하는 데 유용한 방법론이며, 사회현상을 심층적으로 탐구할 수 있는 강점을 가지는 질적 연구방법이다(Strauss & Corbin, 1990; Charmaz, 2006). 특히 기존 연구가 많지 않은 현상에 대한 심층적 이해와 기존 이론의 한계를 보완하는 데 효과적인 방법론으로 지방 청년들의 삶에 대한 정서적·사회적 경험을 분석하는 데 있어 근거이론의 적용은 양적 자료 중심의 분석을 통해 기존 이론이 설명하지 못하는 새로운 통찰을 제공하고, 청년들의 삶의 복잡성과 맥락의 통합적 이해를 제공할 것이다.

본 연구는 지방 청년들의 정서적 경험과 삶의 맥락을 체계적으로 분석함으로써 기존 연구가 간과한 주관적 요소를 보완하고, 새로운 정책적 시사점을 제시하고자 한다. 특히, 본 연구는 계량적 접근으로는 드러내기 어려운 청년들의 복합적인 정서와 그 배경을 탐구하여, 지방 청년 유출 문제를 해결하기 위한 인간 중심적이고 통합적인 시각을 제공할 것이다. 이러한 접근은 지방 청년들이 실제로 직면한 문제를 보다 심층적으로 이해하고, 실질적인 대안을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다.

II. 지방 청년 유출 대한 선행연구 검토

1. 지방 청년 유출에 대한 선행연구

지방 청년의 수도권 및 대도시로의 유출 문제는 지방 소멸과 밀접한 관련이 있는 주제로 기존에 다양한 접근법을 통해 이 주제에 대한 연구가 진행되어 왔다. 2020년 이후 지방 인구유출 및 청년 유출을 주제로 한 연구는 크게 지방소멸과 관련된 인구이동 요인을 분석한 연구(정충대, 2020; 이석환, 2024; 최선·이정은, 2022), 계량적 분석을 통해 청년 이탈의 원인을 규명하고 정책적 대안을 제시한 연구(김화연·이대웅, 2022; 김민석·강민규, 2023; 김현우, 2023; 이대웅, 2023) 등으로 나눌 수 있다.

이대웅(2023)은 강원도 지역의 청년 인구 이동 실태와 정책적 방향성을 분석하였다. 연구는 지방의 청년 인구 감소를 심화시키는 수도권 집중 현상을 강조하며, 지역별 특성을 반영한 맞춤형 정책의 필요성을 주장하였다.

정충대(2020)는 대졸자 직업이동 경로조사 자료를 활용하여 수도권 유출의 원인을 분석하였다. 연구는 수도권 고교 졸업 여부가 유출 확률에 가장 큰 영향을 미친다는 점을 지적하며, 교육과 고용의 이중구조가 청년 유출의 구조적 문제임을 제시하였다.

최선과 이정은(2022)은 광주광역시의 청년정책이 청년들의 정주 의향에 미치는 영향을 분석하였다. 연구는 청년정책의 인지도와 이용 경험이 낮다는 점을 지적하며, 지역 청년정책이 청년들의 이주 결정을 완화할 가능성을 제시하였다.

이석환(2024)은 지방소멸을 유발하는 주요 원인으로 청년 유출을 지목하였다. 연구는 지방소멸 위험 지역의 청년 인구 순유출이 주요 원인임을 제시하며, 소득 및 고용 창출이 핵심 대책임을 강조하였다.

이상의 연구들은 청년 유출의 구조적 문제를 다양한 계량 데이터 분석을 통해 정책적 해결책을 제안하였다. 하지만 이러한 연구들은 계량적 분석에 치중한 나머지 정주 과정에서의 청년들의 주관적 경험과 심리적 요인을 반영하는 데 한계가 있다. 즉, 계량적 접근에 치우친 경향이 있어 청년들의 정주 경험과 정서적 요인에 대한 심층적 이해는 미흡하다.

김화연과 이대웅(2022)의 연구는 청년세대의 지방 정주 의사에 영향을 미치는 요인을 분석한 것으로 청년정책과 생활 인프라를 주요 변수로 설정하고 설문조사를 통해 계량적 접근을 수행하여 지방 정주의사는 지역의 생활 편의성 및 정책적 지원과 밀접한 관련이 있다는 것을 발견하였다.

김현우(2023)는 청년세대의 지역 간 이동 과정에서 직업 가치관 변화가 영향을 미치는 방식을 실증적으로 분석하였다. 연구는 청년들이 일자리 기회를 이유로 지방에서 수도권으로 이동하는 패턴을 강조하며, 수도권과 지방 간의 경제적 격차가 주요 요인임을 제시하였다.

김민석과 강민규(2023)는 개인적 및 지역적 요인을 동시에 고려하여 비수도권 청년 유출의 원인을 분석하였다. 연구는 지역의 정주 여건 개선이 청년 유출 억제에 중요한 역할을 한다는 점을 강조하며, 청년 이동 문제에 있어 지역적 요인의 중요성을 다각적으로 조명하였다.

이상의 연구는 계량적 접근을 통해 청년 이탈 요인을 분석하고 경제적·사회적 구조를 체계적으로 설명하며 정책적 방향성을 제시하였다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이들 연구는 정량적 데이터를 중심으로 논의되어 청년 개인의 주관적 경험이나 정서적 요인이 고려되지 못하였다. 즉, 연구는 청년 유출 문제의 주요 원인을 규명하는 데 기여했지만, 정서적·사회적 요인을 심층적으로 다루는 데 한계가 있다.

2. 기존 연구의 특성과 한계

지방 청년 유출에 대한 기존 연구들은 계량적 접근을 통해 주요 요인을 분석하고 정책적 대안을 제시하는 데 초점이 맞춰져 있다. 이러한 연구들은 정량적 데이터를 활용하여 지역의 경제 격차, 일자리 부족, 사회적 인프라의 부재 등 경제적·사회적 구조와 청년 이동 간의 인과성을 검증하고 일반화할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 그러나 계량적 접근 특성상 측정 가능한 변수에 한정되어 있어, 청년들의 주관적 경험이나 정서적 요인 등 측정하기 어려운 요소들을 다루지 못하는 한계를 가지고 있다.

지방 소멸이라는 무겁고 중요한 사회문제를 다룬 연구들이 청년 유출 문제가 지방 소멸에 있어 구조적 관점에서 핵심으로 분석하였지만, 이 과정에서 청년들이 느끼는 정서적 불안, 소속감, 만족감 등 주관적 경험을 포착하지 못하였다. 이러한 한계는 지방 청년들의 삶을 더욱 심층적으로 이해하고, 실질적인 정책적 시사점을 도출하기 위한 질적 연구의 필요성을 제기되는 부분이라고 할 수 있다.

한편, 최근 지방 청년 유출과 관련하여 정량적 연구뿐만 아니라 심층면접을 활용한 연구도 일부 진행된 바 있다. 한국지방행정연구원(2020)은 지방자치단체의 청년 유입 및 정착 정책 마련을 위한 기초자료로 활용하기 위해 청년들을 대상으로 심층면접을 수행하여, 지방에 정주하는 청년들의 정주 지속 여부가 단순한 경제적 이유뿐만 아니라 지역 사회 내 관계망과 생활 안정성과 관계가 있음을 발견하였고, 경상남도여성가족재단(2024) 또한 경남 지역 내 청년들의 유출 원인을 탐구하기 위해 심층면접을 수행하여 지역 내 사회적 고립감과 문화적 단절이 청년들의 정주 의향을 약화시키는 요인임을 밝혔다. 그러나 이들 연구는 지방 청년 유출 및 정착의 현황을 파악하는 데 초점을 두고 있어, 청년들의 주관적 경험을 분석하고 이들의 정서적 요인을 체계적으로 도출하는 데는 한계가 있다.

즉, 기존 연구들은 청년 유출의 구조적 요인을 설명하는 데 집중하고 있으며, 개별 청년들이 지방에서 살아가며 경험하는 감정과 심리적 맥락을 통합적으로 분석하는 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 기존 연구의 한계를 보완하고자 질적 연구 방법론을 적용하여 지방 청년들의 실제 삶과 정서를 심층적으로 탐구하고자 한다. 특히 근거이론을 활용하여 청년들이 지방에서 경험하는 복합적인 감정과 맥락을 체계적으로 분석함으로써, 기존 연구가 간과한 주관적 요소를 구체적으로 조명하고자 한다.

지방 청년들은 지방에서의 삶을 선택하거나 이주를 고민하는 과정에서 불안과 만족, 소속감과 같은 다양한 정서를 경험한다. 본 연구는 이러한 정서를 체계화하여 지방 정주와 유출의 결정 요인을 보다 입체적으로 분석하고, 청년들의 주관적 소회를 중심에 둔 정책적 대안을 제시하고 한다. 또한 지방 청년 유출 문제를 단순히 구조적 요인으로 환원하지 않고, 개인적·정서적 관점을 반영한 통합적 해결 방안을 모색하고자 한다. 즉, 본 연구는 지방 청년들이 겪는 삶의 질과 정서를 반영함으로써, 기존 계량적 연구가 제공하지 못한 새로운 시각을 제시하며 이는 지방 청년 유출 문제를 해결하기 위한 정책적·학술적 기여가 될 것으로 기대한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구설계

본 연구는 지방 청년들이 지방 살이 및 수도권 이주를 결정하게 되는 이유와 그 과정에서 느끼는 감정 및 정서를 심층적으로 이해하고 이를 개념화하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 소규모 집단 및 개별 심층 면접을 통해 질적 데이터를 수집하고 이를 녹취록으로 작성한 후, 작성된 녹취록을 근거이론방법을 적용하여 분석하였다.

2. 조사방법(근거이론방법) 및 절차

근거이론(Grounded Theory)은 개개인의 경험적 자료로부터 이론과 가설을 귀납적으로 도출하는 방법론으로, 특정 현상에 속한 자료들을 귀납적으로 접근하여 체계적으로 수집 및 분석하는 방법론이다(Strauss & Corbin, 1990; Suddaby, 2006). 근거이론은 Glaser와 Strauss에 의해 1970년대 처음 제시된 이후, 사회현상을 설명하는 새로운 이론을 귀납적으로 도출하는데 유용한 방법으로 여러 학문 분야에서 활용되어 왔다. 특히 아직 구체화되지 않은 연구 문제 및 주제를 다루거나 현상은 있으나 설명과 예측을 제시할 이론이 존재하지 않을 경우, 근거이론은 주요한 연구 방법으로 사용되었다. 또한 기존에 존재하는 이론과 해석이 부족하고 한계가 있을 때에도 근거이론 연구 방법은 새로운 시각에서 연구 문제를 심층적으로 파악함으로써 풍부한 해석과 다른 이론 및 개념들과의 연계성을 제시할 수 있으며, 단순히 주어진 사례의 이해를 넘어서 현상과 자료에 기반한 새로운 가설과 이론을 제시할 수 있다는 점에서 유용하다(심형인·유민봉, 2012).

근거이론이 갖는 질적 연구 방법으로써 갖는 특징은 첫째로는 자료 중심의 이론화 가능성이다. 근거이론은 연구자가 수집한 데이터를 기반으로 이론을 도출하기 때문에, 기존 이론의 한계를 극복하고 새로운 관점을 제시할 수 있다. 이는 특히 기존 이론이 충분히 설명하지 못하는 새로운 현상이나 맥락을 탐구하는 데 효과적이다. 두 번째는 유연한 연구 설계가 가능하다는 점이다. 근거이론은 연구 초기에 엄격한 가설이나 이론적 틀에 얽매이지 않으며, 자료 수집 과정에서 새로운 질문이나 방향을 설정할 수 있는 유연성을 제공한다. 이러한 특성은 연구자가 데이터에 깊이 몰입하고 예기치 못한 통찰을 얻는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 현상에 대한 깊이 있는 자료 수집과 해석을 돕는다. 셋째로는 주요 맥락의 반영 가능성이다. 근거이론은 연구 현장의 사회적, 문화적 맥락을 중시하며, 자료를 통해 참여자들의 경험과 관점을 풍부하게 드러낼 수 있다. 이는 현상에 대한 깊은 이해를 가능하게 하며 기존 실증연구에서 담지 못하는 현상과 연구 주제에 대한 맥락을 포함한 결과 해석을 가능하게 한다. 마지막으로 이론적 샘플링과 비교 분석이 가능하다는 점이다. 근거이론에서 자료를 수집할 때 핵심 기법은 이론적 샘플링과 지속적 비교 분석이다. 이는 자료 간의 연관성과 반복되는 패턴을 명확히 하여 이론 개발을 더욱 체계적으로 진행 가능하도록 돕는다(Charmaz, 2006).

근거이론에서는 데이터 수집과 분석을 반복하며 개념을 도출하고, 그 관계를 규명하기 위해 구체적으로 개방 코딩(Open Coding), 축 코딩(Axial Coding), 선택 코딩(Selective Coding)의 세 단계를 거친다(Strauss & Corbin, 1990). 각 단계는 분절적인 관계가 아니라 도출된 개념 및 범주 간의 관계를 규명하며 최종적으로 핵심 개념을 중심으로 이론과 가설을 제시 과정 중에 순환적으로 반복되는 단계로 보아야 한다.

개방코딩(Open Coding)은 수집된 데이터를 처음으로 분석하는 단계로, 자료를 세밀히 검토하여 개념을 도출하고 이를 범주화하는 과정이다. 이 단계에서는 자료를 조각으로 나누고 각 조각에 의미 있는 이름을 부여 즉, 명명화 및 개념화 하며 이러한 개념화는 이후 분석의 기초가 된다. 데이터를 줄 단위로 분석하며 초기 개념화 및 범주화를 진행하는데, 주어진 데이터로부터 찾아낸 의미 있는 내용을 정리 및 명명하여 속성과 차원을 발견하는 과정을 개념화라고 하며, 유사한 개념을 더 상위의 개념으로 추상화 하는 과정을 범주화라고 한다. 개방코딩은 연구자가 현상에 대해 새로운 관점을 발견할 수 있도록 돕고, 초기 분석의 방향성을 설정하는 데 중요한 역할을 할 뿐 아니라, 대화 형태로 구성된 녹취록을 분석 가능한 형태로 변화시키는 주요한 과정이다.

축코딩(Axial Coding)은 개방코딩 단계에서 도출된 개념과 범주 간의 관계를 분석하고 구조화하는 과정이다. 이 단계에서는 중심현상(core phenomenon), 인과적 조건(causal conditions), 맥락적 조건(context conditions), 중재적 조건(intervening conditions), 전략(strategy), 결과(consequences)와 같은 범주 간의 상호작용을 탐구한다. 이상의 범주를 패러다임 모형이라고 명명하는데, 이를 통해 데이터 간의 연결성을 명확히 하고, 보다 통합된 설명을 제공하기 위해 노력한다. 축코딩은 생성된 범주들의 관계성을 파악하기 위해 범주들을 구조적 틀에 맞게 연결시키는 과정이며, 개방코딩을 통해 새롭게 명명화 하고 분해하여 펼쳐놓은 자료를 구조적 틀(패러다임 모형)에 맞춰 재조합하고 이를 구조화하여 주어진 현상에 대한 의미 있는 해석을 제시하는 과정이다.

선택코딩(Selective Coding) 축코딩에서 개발된 범주 중 핵심범주(core category)를 선택하고, 이를 중심으로 다른 범주와의 관계를 통합하여 이론을 완성하는 과정이다. 이 단계에서는 연구자가 전체 데이터를 아우르는 일관된 이야기를 구성하며, 최종적으로 도출된 이론이 연구문제를 설명하는 데 적합한지를 검토한다. 선택코딩은 연구의 최종적인 이론적 틀을 완성하는 데 핵심적인 역할을 하며, 핵심 범주를 선택하고 그 핵심 범주와 다른 범주들 간의 관련성을 확인하여 이론을 통합 및 정교화하는 과정이다.

이 세 단계는 근거이론에서 주어진 현상을 심층적으로 이해하고 체계적으로 분석하여 자료에 대한 이해 및 이를 기반으로 새로운 이론 및 개념을 제시할 수 있도록 하는 과정이며, 본 연구에서도 이상의 단계를 거쳐 지방 청년들의 지방 살이에 대한 개념화 및 도식화, 핵심범주 등에 대해 분석·제시하였다.

3. 조사대상 및 자료수집

근거이론방법을 적용하여 연구를 시행할 때, 자료 수집에 있어 가장 중요한 부분은 연구 주제와 관련된 현장의 실체와 맥락이 담긴 자료를 수집하는 것이다. 근거이론에서는 연구자에게 자료수집 과정에서 자료가 포화상태에 이를 때까지 여러 차례 참여자 및 참여집단을 확장 및 선정해 가며 심층면접을 진행할 것을 제시한다(Goulding, 2002; 유민봉·심형인, 2011). 따라서 본 연구에서도 연구하고자 하는 현상 즉, 지방 살이 및 수도권 이주를 결심한 청년들 중 자신의 서사에 대한 충분한 정보를 제공할 수 있는 참여자를 안정적으로 확보하기 위해 노력하였다.

본 연구는 인구 40만 내외의 중소도시로 구분되는 K시를 연구 대상으로 삼았다. K시는 자체적인 인구 소멸 및 청년 인구 유출 문제에 관심을 가진 지역으로, 대한민국 시도시자협의회의 협조를 통해 본 주제로 간담회 및 심층면접이 진행되었다. 자료수집은 2023년 11월 28일부터 2024년 1월 29일 동안 소규모 간담회 형식으로 5회, 개별 심층면접 2회로 총 7회, 26명을 대상으로 진행하였으며, 한 회기당 1시간에서 2시간 정도씩 진행되었다. 참석한 대상자들은 직업, 거주 이유 등 면접 참여자의 특성에 따라 회기를 구성하였으며, 이들의 인적사항은 다음 <표 1>에 제시되어 있다.

회기를 기준으로 1에서 3회기 면접에 참여한 대상자들은 현재 K시에 거주하고 있는 청년들로 총 17명이었고, 4회기에서 7회기에 참여한 9명의 청년들은 K시가 고향으로 유년기까지는 K시에 거주하다가 학업, 진로, 취업 등의 이유로 현재 서울 및 수도권에 거주하고 있는 청년들이었다.

심층면접 후, 연구자는 면접 내용을 일차적으로 요약·정리하고, 녹음 자료를 여러 번 반복 청취하며 정확한 녹취록 작성을 위해 노력하였다. 정리된 녹취록은 회기별로 1회 91쪽, 2회 122쪽, 3회 145쪽, 4회 42쪽, 5회 57쪽, 6회 50쪽, 7회 53쪽으로 총 560쪽 분량이며, 이렇게 문서화된 면접 자료에 대해 근거이론 방법에서 제시하는 절차와 기법에 따라 분석을 진행하였다.

Ⅳ. 분석결과

1. 개방코딩 결과: 개념화 및 범주화

본 연구는 26명의 심층면접 자료로부터 작성된 총 560쪽 분량의 녹취록을 분석 대상으로 하여 의미 있는 내용으로 재구성 및 명명화 하는 개방코딩 과정을 진행하였다. 그 결과, 총 136개의 개념, 33개의 하위범주, 17개의 범주가 도출되었다. 개념화 및 범주화 결과는 패러다임 요소별로 요약·정리되었으며, 이를 다음 <표 2>에 제시하였다.

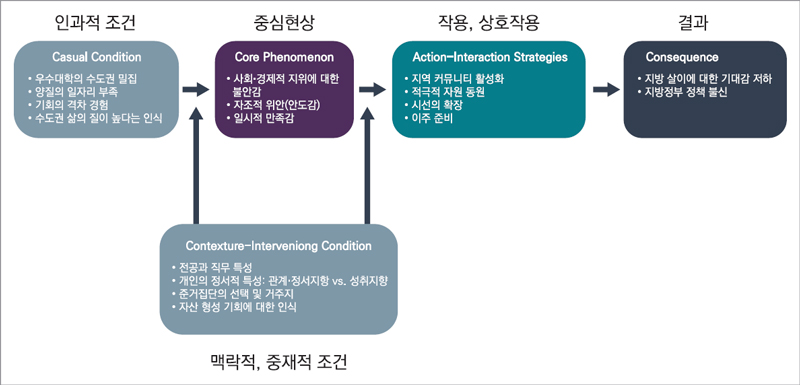

<표 2>에 제시된 바와 같이 K지역 청년들이 경험한 지방 살이에 대한 주요 범주는 ‘우수한 대학의 수도권 밀집’, ‘양질의 일자리 부족’, ‘기회의 격차 경험’, ‘수도권 삶의 질이 높다는 인식’, ‘사회·경제적 지위에 대한 불안감’, ‘자조적 위안’, ‘일시적 만족감’, ‘전공과 직무 특성’, ‘개인의 정서적 특성’, ‘준거집단의 선택 및 거주지’, ‘자산 형성 기회에 대한 인식’, ‘지역 커뮤니티 활성화’, ‘적극적 자원 동원’, ‘시선의 확장’, ‘이주 준비’, ‘지방 살이에 대한 기대감 저하’, ‘지방정부 정책 불신’ 등으로 범주화할 수 있다.

이상의 17개 범주는 근거이론 분석의 2단계인 축 코딩 과정에서 패러다임 구조 모형에 의해 체계화되고 구조화될 수 있다. 개방코딩 결과로 발견된 17개의 범주에 대한 구체적인 설명은 다음 장에서 패러다임 요소별 구조화와 함께 제시하였다.

2. 축코딩 결과: 패러다임에 의한 구조의 이해

축 코딩은 앞서 개방 코딩 단계에서 도출된 개념과 범주 간의 관계를 분석하고 구조화하는 과정으로 대표적으로 ‘패러다임 모형’을 적용한다. 패러다임 모형은 Strauss & Corbin(1998)이 제시한 것으로 패러다임의 구성요소에는 다음이 포함된다: 중심현상(Core Phenomenon), 이러한 중심현상이 발생하는 전제적 조건인 인과적 조건(Causal Condition), 중심현상이 나타나는 맥락 및 이후 작용·상호작용 전략에 영향을 미치는 맥락적·중재적 조건(Contextual·Intervening Condition), 중심현상의 문제를 해결하기 위해 선택되는 의도적 행동인 작용·상호작용 전략(Action-Interaction Strategies), 그리고 선택한 전략의 결과로 나타나는 의도적 또는 의도하지 않은 모든 변화인 결과(Consequence)이다.

인과적 조건은 중심현상을 일으키거나 설명해주는 조건으로 중요 현상이 일어나도록 하는 전제적 조건이라 할 수 있다. 본 연구에서는 K시 청년들의 수도권으로의 유출 요인 및 K시에 남아 지방 살이를 지속하는 청년들의 소회에 영향을 미치는 요인으로 정의된다.

일반적으로 청년 유출의 근본적인 원인은 수도권으로의 자원 집중과 수도권 과밀화라고 할 수 있다(김현우·이준영, 2022). 이러한 조건은 본 연구 참여자들의 발화와 경험을 바탕으로 범주화되었으며, ‘우수 대학의 수도권 밀집’, ‘양질의 일자리 부족’, ‘기회의 격차 경험’, ‘수도권 삶의 질이 높다는 인식’이라는 네 가지 주요 범주로 도출되었다.

(1) 우수대학의 수도권 밀집

현재 국내 주요 우수 대학과 고등교육 기관은 대부분 서울 및 수도권에 집중되어 있다. 이에 따라 지방 고등학생들은 더 나은 교육 기회와 학문적 환경을 찾아 수도권으로 이동하는 경향을 보인다. K지역에서도 유년 시절 우수한 성적을 가진 학생들의 수도권 대학 진학 비율이 상당히 높으며, 이러한 시기에 수도권으로 유출된 청년들은 자신의 학문적 성취와 성공의 결과를 ‘수도권 진입’으로 인식하는 경향이 있었다. 이로 인해 특별한 이유가 없는 한, 이들은 고향으로 돌아가지 않으려는 성향을 보였다.

수도권 대학에 진학하지 않은 청년들조차 대부분 학창 시절 진학 희망 대학을 수도권에 위치한 대학으로 설정하고 있었다. 또한, 입시 준비 과정에서 진로에 큰 영향을 미친 선생님과 부모님 등의 조언 역시 수도권 대학 진학을 자랑으로 여기는 분위기를 조성하였다. 이러한 환경은 청년들로 하여금 어릴 때부터 막연히 수도권 삶에 대한 동경심을 갖게 한 것으로 나타났다.

학부 갈 때는 좀 그런 거(대학서열) 보고 갔던 것 같아요. … 이제 수능 공부할 때 이렇게 서열을 매겨서 학교를 가잖아요. ‘그 서열 안에 어느 정도 범위 안에 들어가야겠다’ 생각을 했는데, 그게 이제 다 in 서울이었던 거죠. 그냥 이렇게 이제 줄 세워서 어느 정도 가야겠다 했는데 그게 다 in 서울이어서 in 서울로 갔었는데… [참여자 19]

(대학 진학 시) 당연히 서울…. 사실 당연히…. (다른 지역에 대한) 생각이 많지 않았어서 선생님 말씀하신 랭킹대로 그냥 봤을 뿐이라…. [참여자 26]

부모님은 무조건 찬성이죠. 왜냐하면 이제 부모님도…. 적극적으로 지지를 해주셨고.. (대학진학으로) 서울을 온다는 것…. 이제 좋은 학교에서 공부를 한다는 거 그게… [참여자 22]

(2) 양질의 일자리 부족

K지역 및 인근 지역에서 대학을 졸업한 청년들은 구직 활동 과정에서 자발적이거나 비자발적으로 타 지역으로 유출되는 경향을 보였다. 청년들은 일자리의 다양성뿐만 아니라, 일자리의 질(회사의 규모, 연봉, 워라밸 등) 측면에서 수도권이 월등히 앞선다고 인식하고 있었다. 이는 국내 총생산(GDP)의 대부분이 수도권에서 발생하고, 주요 기업, 금융 기관, 각 기업과 기관의 본사 및 핵심 부서 등 고소득 일자리가 수도권에 집중되어 있는 현재의 구조적 현실에서 기인한다(김현우·이준영, 2022).

특히 안타까운 점은 대학 진학 이후 수도권에서 생활했거나 개인적 선택으로 수도권에 취업한 청년들 외에도, K시에서 취업을 희망했으나 자신의 전공과 적성을 살리기 위해 부득이하게 K시를 떠나야 했던 청년들이 적지 않다는 점이다. 이는 수도권 중심의 일자리 배분 구조가 K지역 청년들에게 과도한 이주 압박을 가하고 있음을 보여준다.

(일자리를 알아볼 때) D나 K시 쪽에는 보다 충청도나 수도권이 훨씬 더 일자리가 많았어요. 비교가 안 될 정도로. [참여자 21]

기업 설명회나 채용 설명회를 와서도 강조를 하는 부분이 “우리 연구소는 서울에 있다” 그 부분을 제일 크게 강조를 하고, 그래서 보면 본사나 공장은 지방에 있는데 연구소만 똑 나와서 강남에 있는 경우가 되게 많거든요. 그래서 뭐, 저도 똑같은 상황이라고 생각하고요. 많은 청년들이 그러한 이유로 수도권에 올라온다고 생각합니다. [참여자 24]

제가 지금 일하고 있는 직종 자체가 지방에는 아예 없어요. 저는 R&D 분야라서 전부 서울에 있거나 아니면 수원, 인천, 분당 이렇게 있는데, 아무래도 위에 있을수록 연구실이랑 기업이랑, 연계된 산학도 그렇고, 기업과 연구실 간에 그런 커뮤니케이션도 되게 많아서 이제 좀 기회가 많거든요. 그래서 아예 지방 쪽은 생각 안 했었어요. [참여자 23]

취직을 할 수 있는, 하고 싶은 회사를 딱 펼쳐봤을 때 보면 용산, 여의도, 강남, 아니면 판교 이 정도라 가지고 계속 근처에(있게 될 것 같다)… [참여자 20]

지금 일하고 있는 곳이 000쪽 분야인데 제가 지금 일하고 있는 직종의 연구소는 지방에는 없어요. 이유가 어쨌든 최소 요구하는 학력이 석사 이상 많이 요구하고 있는데 그 사람들(핵심 우수 인력)이 지방에 가기를 원하지 않기 때문에… [참여자 18]

(3) 기회의 격차 경험

대한민국 국민 대부분이 인구, 경제, 교육, 문화 등 물리적·문화적 자원의 과도한 수도권 집중 문제를 인식하고 있으며, 지방 출신 청년들 역시 이러한 격차를 수도권으로 이주하기 이전부터 이미 체감하고 있었다. 특히 K지역 청년들은 유년 시절부터 지하철 유무, 박물관 및 과학관과 같은 물리적 인프라의 부족을 통해 수도권과의 차이를 경험하였다. 이러한 차이는 대입 준비 시기가 되면서 더욱 명확해졌으며, 교육 서비스의 다양성과 질적 격차를 직접적으로 경험하게 되었다. 또한, 일부 청년들은 수험 생활을 수도권에서 했다면 더 나은 결과를 얻었을 것이라고 인식하기도 하였다.

청년들은 접할 수 있는 정보의 양과 질, 그리고 만날 수 있는 사람들(즉, 인맥과 네트워크)의 다양성과 양적 차이에서도 수도권과 K지역 간 격차를 인지하고 있었다. 성인이 된 이후 수도권에 거주하거나 자유롭게 방문하면서 도시의 문화적 특성과 자신이 누리고 즐길 수 있는 기회가 달라진다는 점을 확인하였다. 이러한 경험은 청년들이 수도권 이주를 결심하게 되는 중요한 요인으로 작용하였다.

일단 기회가 좀 많은 것 같고요. 공부를 하면서도 좋은 선생님, 학원 그런 스터디 이런 것도 수도권 쪽이 훨씬 많고요. 그리고 뭐랄까 (하다못해) 제가 또 운동 좋아해서 운동 같은 것도 보면 풋살 … 이제 어플로 잡을 수 있단 말이에요. 근데 이제 지방은 그게 좀 힘들어요. 그래서 그런 부분에서 이제 쉽게 쉽게 내가 하고 싶은 것을 할 수 있는 기회가 많다고 생각해요. [참여자 15]

내가 ‘만약 K시에 살았고 유학을 가기 위해서 SAT 공부했다면 정말 한계가 많았겠구나’ 그런 걸 이제 많이 느끼고 있죠. 수도권이나 서울에 산다면 (대학입시에서도) 훨씬 그럴 것 같아요. 수도권이나 서울 산다면… 왜냐하면 주변 환경도 다르고, 정보도 다르고, 실제로… 네. 모든 면에서 아마 (지금 결과와) 달라질 것 같아요. [참여자 18]

KTX 같은 교통망도 그렇고 미디어도 그렇고 전부 다 (서울과 수도권을) 동경하게끔 만들어놔서 그걸 한번 경험해보고… [참여자 1]

이제 제가 (대입) 준비할 때는 몰라서 ‘(정보 및 기회)그게 의미가 있나’했는데 이제 지금은 그게 되게 중요한 것 같아요. 사실 정보의 싸움? 그러니까 실력이 그런 것보다도 내가 많은 정보를 알 수 있는 거, 그리고 아무래도 물리적인(지역적인) 강점이 있다… 이제 회사를 들어갈 때도 그렇고 입학을 할 때도 그렇고 모든 부문에서 작용하는 것 같아요. [참여자 19]

서울에는 우수한 대학교가 많다 보니까… 이런 사람들 간에 어울리는 게 있는데, 그 어울리는 집단의 그런 환경이 많이 다른 거죠. 아무래도 K시는 일단 그런 대학생들(유수 대학에 다니는) 도 적고, 소위 말해 나랑 비슷한, 그러니까 같이 대학교에서 같은 내 수준(우수한 대학에 다니는)에 있는 학생들이 많이 적죠. 근데 이제 서울은… 그런 부분에서 어울리는 게 되게 유의미하고 그다음에 긍정적인 사회 커뮤니케이션을 만들 수 있었던 것 같아요. [참여자 23]

(4) 수도권 삶의 질이 높다는 인식: 인프라 차이와 문화적 차이

면접 자료를 분석을 통해 수도권에서의 삶이 지방에서의 삶보다 질적으로 우월하다는 실질적인 근거가 있는 것은 아니지만, 우리 사회에서는 지방보다는 수도권에서의 삶을 성공적이고 높은 수준의 삶으로 여기는 통념이 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 청년들은 이러한 통념을 각자 인식하고 있었으며, 이로 인해 수도권에서의 삶에 대한 선호가 형성되었다.

수도권은 지방에 비해 생활 인프라가 촘촘히 구축되어 있다는 점에서 삶의 질이 더 높다고 언급되기도 하였으나, 구체적 실체 없이 “수도권에 집중되는 데는 이유가 있다”고 막연히 인지하는 경우도 있었다. 또한, 도시의 문화적 측면에서도 수도권의 삶이 지방보다 더 다양하고 사적 영역을 중시하는 경향이 강하다고 평가되었다.

청년들은 인간관계에서도 수도권이 지방과 다르다고 인식하였다. 학연, 지연 등 전통적으로 중시되던 관계가 수도권에서는 상대적으로 덜 중요하게 여겨지며, 이러한 특성이 삶의 질을 높이는 요소로 작용한다고 보았다. 청년들은 개인의 사적 영역이 명확히 구분되며, 사람들 간의 정서적 거리감이 적절히 유지되는 상황에서 느끼는 자유로움과 익명성 보장을 높게 평가하였다. 또한, 타인의 생활 방식에 불필요하게 관여하지 않는 수도권의 인간관계 방식을 합리적이고 선호할 만한 것으로 인식하였다.

지하철이라는 게 그게 되게 큰 것 같아요. (K시에서는) 우리가 버스에 시간을 맞춰야 되는 느낌이고, 여기(수도권)는 사람이 가면은 (교통편이) 오는 느낌이고… 그게 진짜 큰 것 같아요. 그러니까 지역에서는 확실히 대중교통이… 대구와 K시만 해도 그 차이가 나니까 [참여자 2]

교통에 대해서는 저도 (불편한 점) 제일 1순위로 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요… 왜냐하면 택시는 좀 부담스럽고 버스는 정말 불편하고, 정말 막 30분에 한 대씩 있고, 정류장도 먼 구간도 있고 해서 대중교통이 어디론가 이동하는 것을 너무 심하게 제한을 하는 게 있어서 대중교통이 제일 (불편합니다). [참여자 9]

상급병원! 저 아버지가 좀 아프신 부분이 있어가지고 상급병원에 대해서도… 가지고 계신 질환 때문에 좀 상태가 많이 나빠지면 응급실을 가야 되는데 상급병원이 없다 보니까… 옆 지역 상급병원으로 가야 되는데 이게 또 한 40분 걸리고… [참여자 1]

안과 같은 경우는 사실은 일반적인 진료 과목은 아니잖아요. 내과나 정형외과 이런 것보다는… 거기서 1시간 반 대기가 거의 기본이라 아침에 풀(full)로 내야 되고… 안과나 피부과 이런 데도… [참여자 3]

(수도권은) 다양성을 경험할 수 있다는 것 자체가 저한테는 너무 큰 기회인 것 같아요. 왜냐하면 K시는 다 제한적이고 획일적이고 경북 내에 있는 다른 지자체 가도 충분히 접할 수 있는 이런 것들인데, 서울 같은 경우에는 다양성에 그 다양성이 너무 (다르고 차이가 나니까)… [참여자 2]

(수도권 사람들에 대한) 인상은 주관적이지만 이 사람들은 그냥 각자에 대해서 딱히 신경을 쓰지 않는 느낌, 딱히 신경을 쓰지 않는 느낌. 근데 K시 같은 경우는 솔직히 다 비슷하거든요… 그래서 약간 (옷차림 같은 것도) 조금만 달라지면은 다들 주목하고. 근데 그게 조금 답답하다고 느껴지거든요. 나 한 사람의 개성이라든지 아니면 자유라든지 그런 것들이 존중받지 못하는 방향으로… [참여자 4]

중심현상은 연구대상자가 주요 현상과 관련하여 중요하게 여기는 문제나 이슈를 의미하며, ‘지금 여기에서 무엇이 진행되고 있는가’에 대한 대답으로 이해할 수 있다. 사람들은 자신이 처한 문제나 상황에 직면하여 특정한 감정, 정서, 인지를 통해 이를 해석한다. 본 분석에서는 현재 지방 살이를 하고 있는 청년들이 느끼는 불안정한 정서에 초점을 두었다.

분석 결과, 자발적 또는 비자발적으로 K시에 거주하고 있는 청년들이 느끼는 주요 정서는 ‘불안감과 자조적 위안 위에 자리 잡은 일시적 만족감’으로 요약할 수 있다. 이들은 현재 지방 살이에 대해 대체로 만족하며 긍정적인 측면을 찾아 스스로 위안하고 있었으나, 언제든지 이 삶이 환경적 변화에 의해 종료될 수 있다는 불안을 내재하고 있었다.

구체적으로, ‘사회·경제적 지위에 대한 불안감’, ‘자조적 위안’, ‘일시적 만족감’이라는 세 가지 범주가 중심현상에 해당한다.

(1) 사회·경제적 지위에 대한 불안감

청년들이 미래에 대한 불확실성으로 인해 불안감을 느끼는 현상은 거주 지역과 무관하게 나타날 수 있다. 그러나 지방에 거주하는 청년들의 경우, 수도권에서의 삶과 비교하여 자신이 사회적·경제적으로 열세에 처할 가능성이 있다는 불안감과 현재의 거주지 결정이 장기적으로 잘못된 선택이 될 수 있다는 우려가 가중되고 있었다.

이들의 불안감은 상대적 성격을 가지며, 수도권 진입 여부와 상관없이 수도권에 경제적 기반, 즉 수도권에 부동산을 마련하지 못하는 것이 자산 격차를 심화시키는 요인이 될 수 있다는 우려로 나타났다. 또한 수도권에 인적·물적·문화적·환경적 자원이 집중되고, 수도권의 삶이 여건만 된다면 누구나 선호할 만한 삶으로 인식되는 상황에서, 지방에 거주하는 자신의 사회적 지위가 수도권 거주자에 비해 낮게 평가될 수 있다는 점을 의식하고 있었다.

미혼 청년들의 경우, 현재 자신이 선택한 지방 살이에 만족하고 있음에도 불구하고, 향후 배우자의 직장 문제와 자녀 양육 환경을 고려할 때 이러한 결정이 최선이 아닐 수 있다는 불안감을 느끼고 있었다. 가정을 이루고 지방에서 아이를 양육하고 있는 청년들 역시, 현재는 영유아를 키우기에 어느 정도 만족스럽지만, 자녀가 본격적으로 학업과 진학에 집중해야 하는 시점에는 지방 생활이 불리할 수 있다는 불안감을 갖고 있었다.

처음 집 구할 때는 여기가 확실히 집값이 싸다 보니까 그건 좋을 것 같은데, 확실히 미래까지 이렇게 길게 생각하면 그게… 그래서 처음에는 여기에서 살다가 좀 더 돈을 모아서 다른 지역으로 가든가… [참여자 17]

결국에는 자산 증식이라는 게 굳이 부동산에 한하면 좀 더 가치 있는, 솔직하게 얘기하면… K시 보다는 서울이 좀 더 그래도 투자 가치로는… 서울이 맞잖아요. [참여자 11]

서울 학군으로 간 친구도 그런 얘기를 하면서 이제 나이대가 점점 언니들 고등학교 대학교 이것까지 생각을 하면 여기에 있으면 결국에 진짜 ‘우물 안 개구리 되는 거 아닌가’ 이런 생각 안 할 수는 없고, 그렇다고 인 서울만 한다고 인생이 진짜 바뀌는 것도 아니고… 그러니까 이거에 대한 그거는 이제 점점 아이들이 클수록 생각할 수밖에 없는 것 같아요. [참여자 16]

(2) 자조적 위안(안도감)

자조적 위안은 개인이 자신의 어려움이나 스트레스 상황에서 스스로를 위로하고 격려하는 심리적·정서적 과정을 의미한다. 이는 개인이 자신의 감정을 조절하고 긍정적인 자기 대화를 통해 스트레스를 완화하거나 문제 상황을 긍정적으로 재해석하는 데 도움을 주는 방식으로 나타난다.

지방 살이를 선택한 청년들은 “어느 지역에서나 생활에는 장단점이 있다”는 인식을 바탕으로, 지방 살이가 자신의 상황에서 최선의 선택이었다고 스스로를 격려하고 위로하는 경향을 보였다. 이러한 위안의 과정은 지방 살이에 대한 온전한 만족감이라기보다는, 생활 중 겪는 어려움과 불편함을 다스리고 받아들이는 마음가짐으로 이해될 수 있다.

저는 토박이고 아무래도 부모님이랑 (같이) 산다는 게 저한테는 개인적으로 가장 메리트거든요. 개인적으로, 도나 중앙부처나 서울 대기업보다는 그래도 고향에서 안정적인 직업을 갖는 게 저한테는 그 당시에는 가장 큰 메리트였었어요. [참여자 1]

서울은 경험하기가 좋은 도시고 생활하기는 솔직히 K시가 훨씬 좋아요. 저도 차가 있는데 대중교통 문제가, 물론 저한테는 이제는 관련이 없는 문제라… 차만 있으면은 K시 전역이 우리 동네 같아요. 차로 30분이 걸리든 얼마가 걸리든 가고 싶은 곳이 있으면 그냥 바로 가고 다 우리 동네니까 그런 ‘소속감’이나 아니면 ‘지역적인 유대감’ 이런 것들은 확실히 K시가… [참여자 2]

그냥 일반적인 서울 음식점이나 카페라든지 이런 거에 이렇게 비견해 봤을 때 뒤지지… 그러니까 막 뒤처진다 이런 인상은 없거든요. 서울 같은 경우도 특출난 곳들은 다 사람이 이렇게 몰리는데 일반적인 곳들은… 그렇잖아요. 그런 거를 봤을 때 여기가 그렇게 뒤쳐진다고는 생각을 안 하는데 [참여자 9]

(3) 일시적 만족감

청년들은 현재 만족스러운 지방 살이가 상황 변화에 따라 달라질 수 있다고 인식하며, 이에 따라 일시적이고 불안정한 만족감을 가지고 있었다. 여기서의 상황 변화는 K시를 둘러싼 거시적 차원의 변화를 의미하며, 이는 K시에서 자신이 다니는 직장이 이전하거나, 지속적인 인구 유출로 인해 사업장을 유지할 수 없게 되는 등의 외부 환경적 변화를 포함한다.

K시의 경우, 대기업의 수도권 이전과 이로 인한 자영업 및 상권 쇠퇴를 실제로 경험한 바 있어, 현재의 지방 살이 역시 이러한 유사한 상황이 언제든 발생할 수 있다고 인식되었다. 또한, 개인적 상황의 변화도 중요한 요인으로 작용하였다. 예를 들어, 미혼 청년들은 결혼 및 출산으로 새로운 가족이 생길 경우, 현재의 지방 살이가 종료될 가능성이 높다고 인식하였다.

이는 인과적 조건에서 언급한 바와 같이, 자신의 배우자와 자녀에게 더 나은 기회를 제공하기 위해 지방 살이가 최선의 선택이 아닐 수 있다는 인식으로 연결되고 있다.

괜찮은 job이 있다면 사실… K시에 괜찮은 job이 있다면 갈 생각은 있긴 한데 사실… 박사 졸업할 때가 되면 30이 넘거든요. 그때 제가 혼자가 아닐 테니까 약간 그걸 생각했을 때는 다시 수도권 쪽에 job을 구하는 게 더(현실적이지 않을까)… [참여자 19]

자영업들도 다들 많이 너무 확 그때부터 쫙 무너지고, 뭐, 매년 “다음 해가 힘들 거다. 올해가 힘들다. 다음 해가 힘들 거다.”하는데, 또 올해도 역시 “24년이 가장 힘들 거다.” 이런 말을 워낙에 많이 하고 있어서 솔직히 자영업 하는 입장에서… (접고 떠나야 하나) 살 떨리죠. 여기가 정말 쇠퇴한다. … 정말 쇠퇴하는게 느껴지고… [참여자 13]

이제 아이들이 여기(수도권)에서 크면서 접할 수 있는 경험들이 많은 거죠. 그리고 집값만 봐도 학군지 중심으로 쭉 올라가잖아요. 그 이유가 다 있다고 생각을 하거든요. 교육에 관심 있는 부모들이 모여서 거기서 또 커뮤니티를 이루고, 거기서 그 부모 밑에서 … 지금 사회가 그렇게 만들어지고 있으니까… 안 했으면 좋겠는데 여기서(우리나라) 살아가려면 어쩔 수 없다고 생각을 하고요. [참여자 16]

맥락적 조건은 특정 현상에 영향을 미칠 수 있는 상황적 특성을 의미하며, 중심현상이 나타나는 맥락을 설명하고 이후 작용·상호작용 전략에 영향을 미치는 요인이다. 중재적 조건은 작용·상호작용 전략에 영향을 주며, 특정 전략을 촉진하거나 억제하는 요인으로 작용한다. 패러다임 모형에서 이 두 조건은 중심현상과 전략 선택에 영향을 미칠 수 있는 개인의 맥락과 특성을 나타내는 중요한 조절 변수로 이해된다. 본 연구에서는 맥락적 조건과 중재적 조건을 명확히 구분하기보다, 중심현상과 작용·상호작용 전략에 영향을 미치는 개인의 맥락과 상황적 특성이라는 통합적 관점에서 이를 분석하였다.

분석 결과, ‘전공과 직무의 특성’, ‘개인의 정서적 특성’, ‘준거집단의 선택 및 거주지’, ‘자산 형성 기회에 대한 인식’이라는 네 가지 범주가 도출되었다. 이 범주들은 K시 청년들의 선택과 경험에 영향을 미치는 핵심 맥락적 요인으로, 청년들이 지방 살이를 유지하거나 이주를 결정하는 과정에서 중요한 역할을 한다. 예를 들어, K시에 청년들이 유입될 만한 요인이 줄어드는 상황에서도 일부 청년들은 K시에 남기를 선택하는 반면, 다른 청년들은 떠나는 이유를 설명하는 데 이들 범주가 기여할 수 있다. 또한, 지방 살이를 하며 느끼는 정서가 비슷하더라도, 특정 정서를 깊게 공감하는 청년과 그렇지 않은 청년 간의 차이를 이해하는 데도 이들 범주가 중요한 단서를 제공한다. 더 나아가, 지방 살이를 개선하기 위해 청년들이 선택할 수 있는 다양한 전략과 행동에 영향을 미치는 요인으로 작용하기도 한다.

결론적으로, 이러한 조건들은 K시 청년들의 개인적 맥락과 상황적 특성이 지방 살이에 대한 경험과 선택을 어떻게 다르게 형성하는지를 설명하는 핵심 범주로 볼 수 있다. 이는 중심현상과 작용·상호작용 전략 간의 연결성을 이해하는 데 있어 중요한 시사점을 제공한다.

(1) 전공과 직무의 특성

청년 이주의 가장 큰 원인이 일자리 문제인 만큼, 개인의 전공과 직업의 업무 특성에 따라 거주지 선택의 자유도가 달라지는 점이 확인되었다. 지방과 수도권 모두에서 자신의 전공과 역량에 적합한 일자리를 찾을 수 있는 청년들이 있는 반면, 특정 지역에만 일자리가 집중된 전공을 가진 청년들도 존재한다. 특히, 지역 간 일자리 쏠림이 상대적으로 적은 전공과 역량을 가진 청년들은 스스로 선택한 지역에서 거주한다는 점에서 거주지에 대한 만족감이 더 높음을 알 수 있었다.

문제는 자신은 K시에 남기를 희망했음에도 불구하고, K시에 자신의 전공과 역량에 적합한 일자리가 없어 수도권으로 떠밀리듯 이동한 청년들의 경우, 거주지와 삶에 대한 만족도가 낮고 우울감을 느끼는 경향이 뚜렷하다는 점이다. 거주지 선택 과정에서 자신의 자율성이 얼마나 보장되었는지가 청년들의 만족감에 직접적인 영향을 미치며, 전공과 직무 특성이 이러한 자율성의 범위를 크게 좌우하는 요인으로 작용하였다.

K시를 벗어난 친구들이 K시를 안 오는 이유가… K시는 공무원이나 공공기관 아니면 할 일이 없다 보니까 아예 이제 발을 디딜 생각조차 못하는 친구들… “K시에서 뭐 해”라는 말을 모두가 하고 있거든요. 근데 반면에 공공기관이나 공무원, 공공기관까지도 아니지만, 공직에 있는 친구들 같은 경우는 사실 서울에 지금 교사를 하고 있는데도 집값이 너무 비싸서 “아, 나 뭐, 한 2, 3년 하다가 내려가야지” 이런 생각이나 말을… [참여자 2]

저도 공직(공무원)을 안 했으면… 직장이 별로 없어서 (K시에) 못 있었을 것 같아요. 저는 대구나 다른 데 갔을 것 같아요. [참여자 1]

K시 지역이나 혹은 집에서 왔다 갔다 할 수 있는 곳으로… (일자리를) 알아봤는데 진짜 전혀 없어요. 전혀 없어요. 예체능 쪽이 드물게 어쩌다 하나씩 나오긴 하는데 그것도 이제 (제가 하는) 애니메이션도 약간 좀 이게 나뉘는데 제 분야는 K시에 없어요. [참여자 25]

(2) 개인의 정서적 특성: 관계·정서 지향 vs. 성취지향

본 연구에서는 개인의 정서적 지향점이 거주지 선택에 영향을 미치는 중요한 변수로 작용함을 확인하였다. 거주지 선택에 영향을 주는 개인의 정서 지향은 크게 ‘관계·정서 지향’과 ‘성취지향’으로 구분할 수 있었다.

관계·정서 지향적인 청년들은 공감 능력이 높고, 자신과 타인의 감정에 민감한 특성을 지녔다. 이들은 자신과 중요한 관계를 맺고 있는 사람들과의 정서적 교류를 삶의 안정의 핵심 요소로 간주하였다. 이러한 특성은 본가 주변에 거주하며 가족 및 지인들과의 관계를 유지하는 방식으로 나타나며, 진로와 취업 준비 역시 이를 우선으로 고려하여 결정하였다. 한편, 타지에서 생활하던 청년들도 가족과의 정서적 교류를 위해 본가 주변으로 돌아오는 경향을 보였다. 이들은 정서적 안정감이 삶의 만족도에 중요한 역할을 하며, 이를 위해 지역적 선택에서도 관계 중심적 태도를 유지하는 것으로 나타났다.

성취지향적인 청년들은 관계·정서 지향성과는 대조적으로, 자신의 목표를 달성하고자 하는 강한 동기와 자기 성장에 대한 열망을 특징으로 하였다. 이들은 자신의 능력을 시험하고 더 큰 목표를 이루기 위해 지속적으로 노력하며, 수도권으로의 이동을 통해 자신이 설정한 목표를 달성하고자 하였다. 특히 수도권에 거주하길 희망하거나 이미 수도권에서 생활을 선택한 청년들은 더 큰 도시에서 자신의 가능성을 시험하고, 지속적인 성장의 기회를 모색하는 성취지향적 동기를 강하게 보였다.

문제는 자신의 정서적 특성에 부합하지 않는 거주지를 선택한 경우, 수도권이든 지방이든 그들의 삶에서 만족도가 낮고 심리적 불안정이 나타나는 경향이 있다는 점이다. 즉, 같은 일자리 상황과 전공·역량을 가진 청년일지라도, 관계·정서 지향성과 성취지향성이라는 개인적 특성에 따라 그들의 선택과 전략, 그리고 같은 상황에서 느끼는 정서는 크게 달라질 수 있음을 확인하였다.

저는 K시에 계속 정착을 할 예정이고… 그냥 부모와의 유대감도 되게 중요하거든요. 제 주변에 있는 이제 밖에 나갔다가 다시 (K시로) 들어오는 친구들은 전부 다 집이 주는 안정감 때문에 다시 돌아왔더라고요. [참여자 1]

친구들 2명 정도가 서울살이를… 한 2년 정도 어떻게든 이제 취업도 하고 버티고 버티고 하다가 결국에는 한 2년 3년 만에 이제 서울 생활도 다 접고 내려오더라고요. 그걸 봤을 때 ‘명확하게 서울에 살아야 될 이유가 없다면 굳이…’ 그러니까… 굉장히 제가 보기에는 좀 위태롭고 위험해 보였어요. (삶이) 이제 굳이 학창 시절처럼 성적 1, 2, 3등 매기는 것도 아니고 시도할 이유가 있나? 메리트가 크게 느껴지지는 않았어요. [참여자 5]

너무 수입이 없다 보니까는 돈 많이 벌고 싶고 가지고 파주 가서 일하고 그랬는데, 향수병 걸려서 다시 왔거든요. (혼자 있는 것이) 너무 외로워서… 혼자 가니까. [참여자 13]

아, 10대 때는 공부를 해서 좋은 학교를 가는 게 인생의 목표였고, 20대 때는 좋은 회사를 가는 게 목표였고, 30대 때는 좋은 커리어를 갖는 게 목표였고, 이제 40대 때부터는… (수도권에) 환경들이 갖춰졌기 때문에 오기도 하고, 이제 거기서 인정받고 싶고 성공하고 싶기 때문에 오기도 하고… 여기서 성공하고 싶기 때문에 온 사람도 있고… 그래서 저는 반반이라고 생각하는데… [참여자 22]

지방에도 (갈 수 있는) 직장은 많지만 연봉 차이라든지 (자기계발 수 있는) 교육을 듣고 싶다는 생각도 있고 하니까… 저는 그런 이유(자기계발)에 있어서 더 올라와서 지내고 싶어요. [참여자 19]

(3) 준거집단의 선택 및 거주지

면담 참여자들은 현재 자신의 선택과 상황에 대해, 자신과 친밀한 동기, 동료, 친구 등 준거집단 구성원들의 거주지와 선택에 영향을 받는 경향이 있었다. 특히, 자신에게 중요한 의미가 있다고 여겨지는 준거집단의 구성원들이 대부분 K시에 거주하는 경우, 참여자들은 K시를 떠나지 않는 범위 내에서 최선의 선택을 하려고 노력하거나, 수도권에 거주하더라도 다시 K시로 돌아가려는 시도를 하고 있었다.

반면, 수도권에서 생활하며 그 삶에 만족감을 느끼는 청년들 중 다수는 자신의 준거집단 역시 수도권에 거주하고 있다고 언급하였다. 이들은 준거집단의 다수가 수도권에 있는 경우, 본인도 계속해서 수도권에 머무는 것을 자연스럽고 당연하게 여겼다. 준거집단 구성원들의 거주지와 선택이 자신에게 중요한 심리적 안정감과 만족감을 제공하며, 이는 거주지 선택뿐 아니라 이후의 전략적 결정에도 큰 영향을 미친다는 점이 확인되었다. 즉, 준거집단의 현재 거주지와 선택은 참여자들에게 심리적 안정감과 만족감을 제공하며, 이는 거주지 선택뿐 아니라 이후의 전략적 결정에도 중요한 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있었다.

이제 어디든 다 낯선 곳이니까 너무 긴장을 하고 밖에 나오는 것도 저는 너무 스트레스여 가지고 그런 거 생각하면… 여기에(수도권에) 조금 나랑 친한 친구 몇 명만 있었으면 조금 더 달라졌을 수도 있을 것 같기도… [참여자 26]

나의 본가 나의 친구들이 원래 있는 곳과 가깝지 않았으면 굳이 (K시에) 안 왔을 것 같아요. [참여자 10]

고등학교 기준으로 했을 때 한 반 기준으로 했을 때… 지금 제 친구들 반은 지금 다 K시에 있는 것 같은데요… [참여자 11]

예를 들어 (서울권 대학인 아닌) K대학을 갔다면…거기서 그냥 너무 잘 지내다 보면 그럼 이제 여기(K시)에 살았을 수도 있을 거 같고… [참여자 21]

(4) 자산 형성 기회에 대한 인식

청년들의 수도권 유출은 일반적으로 경제적 합리성에 기반한 당연한 선택으로 여겨지지만, 본 연구에서는 자산 형성과 관련된 인식이 떠난 청년과 남은 청년 사이에서 중요한 차이를 나타내는 요인임을 확인하였다. 지방을 떠난 청년과 남은 청년 모두 현재의 거주지가 자산 형성에 유리하다고 판단해서 선택한 것은 아니었으나, 일부 청년들은 지방 거주가 자산 형성에 더 유리하다고 인식하고, 이러한 인식에 따라 현재 거주지를 유지하거나 향후 거주지를 결정하려는 경향을 보였다.

청년들은 수도권의 생활비가 지방에 비해 현저히 높다고 인식하며, 이로 인해 지출이 증가하고 저축 능력이 저하되는 상황을 경험하고 있었다. 생활비 부담이 자산 증식의 어려움으로 이어진다고 느낀 청년들은 수도권에서의 경제적 이익이 제한적이라고 판단하였다. 반면, 일부 청년들은 수도권 생활이 자산 형성에 더 많은 기회를 제공한다고 인식하였다. 이들은 높은 생활비에도 불구하고, 수도권에서의 경제적 기회와 직업 선택의 폭이 더 넓다는 점이 이러한 인식을 뒷받침한다고 보았다.

결과적으로, 자산 형성에 대한 인식은 청년들의 거주지 선택과 정주 전략에 있어 중요한 역할을 하며, 이는 개인이 처한 경제적 환경과 자산 형성 기회에 대한 주관적 평가에 따라 크게 달라지는 것을 알 수 있었다.

서울 사는 친구들 월세 50씩 내놓고 사는 거 보면 그런 부분에 있어서는 이렇게 지방에서 그냥 사는 게 더 좋은 것 같고… [참여자 9]

이거(부동산) 보고 ‘진짜 K시에서 살고 싶다’ 이 생각을 많이 했었거든요. 저랑 비슷하게 돈을 벌고 있는 친구도 K시에 가니까 저보다 돈을 더 많이 모았더라고요. [참여자 24]

내 자가 아파트 있고 하면 무조건 서울 살고 싶지만, 현재 가진 그게 너무 소박해서 그냥 여기 사는 것 같아요. 안 해본 건 아닌데 일단은 지금 가진 재산으로 서울을 가려면 평생 대출금만 갚다가 죽을 것 같은 거예요. 그렇게 살고 싶지 않아 가지고. [참여자 17]

사실 그 부분(자산을 증식하는 부분)에 대해서 어떻게 보면 자기 능력인 거잖아요.… 지방에 산다고 해서 무조건 잘 모은다 이런 보장은 없으니까… 어떻게 보면 수도권이 규모가 더 크니까 자산을 불리는 기회를 만날 수 있는… 기회를 생각했을 때는 수도권이 더 많지 않나 라고 생각이 드는데요. [참여자 23]

작용·상호작용 전략은 중심현상을 다루고 그와 관련된 문제를 해결하기 위해 개인이 의도적으로 선택하는 행동, 즉 전략적 행동을 의미한다. 앞서 3) 맥락적·중재적 조건에서 논의한 바와 같이, 동일한 경험이라 하더라도 개인의 상황과 조건에 따라 선택하는 전략은 서로 상이하게 나타난다.

본 연구에서는 작용·상호작용 전략으로 ‘지역 커뮤니티 활성화’, ‘적극적 자원 동원’, ‘시선의 확장’, ‘이주 준비’라는 범주를 도출하였다. 이러한 전략들은 지방 살이를 경험하는 모든 청년들이 공통적으로 채택하는 행동이 아니라, 각자의 맥락적·중재적 조건에 따라 달라지는 선택적 대응을 반영하고 있다. 즉, 개인이 처한 특성과 상황의 차이는 문제 해결을 위한 전략의 선택에도 영향을 미치며, 이는 지방 청년들의 다양한 대응 방식과 적응 행동을 설명하는 데 중요한 역할을 한다.

(1) 지역 커뮤니티 활성화

자신의 선택 의지가 강하게 작용하여 지방에서 거주하기로 결정한 청년들은 지방 살이에 활력을 불어넣기 위해 다양한 모임을 계획하고 자발적으로 조직하는 행동을 보이고 있었다. 이러한 활동은 주로 공동의 관심사를 공유하는 집단, 예를 들어 육아 중인 여성들이나 지역 자영업자, 공무원 사이에서 두드러지게 나타났다. 이들은 지역사회가 자신의 삶에 미치는 영향이 크다고 인식하고 있었으며, 지역사회의 발전과 활성화에 스스로 기여해야 한다는 책임감을 느끼고 있었다.

네 주기적으로 모임을 가지고 있어요. 이제 우리 선생님들은 로컬 크리에이터 하면서 알게 되고, 그전에 또 다른 마켓 하시면서 또 알게 되고 이런 식의 연결고리는 다들 있는… [참여자 2]

저도 인스타를 통해서 제일 많이 (모임 홍보) 하고, 그리고 가끔씩은 그냥 그런, 만약에 이 책을 쓰신 작가님이 오시는데 그 책을 산 사람 있으면 그냥 즉석에서 권하기도 하고… [참여자 1]

(엄마들끼리 다 같이) 문화생활이나 애 현장 학습 같은 거는 한 번씩 갔다 오고… 복잡한 거 별로 안 좋아하고요. 서울에 한 번 가면 정말 너무 힘드니까… 그래서 자주 가보지는 않았고 (모여서) 몇 번 가봤거든요. [참여자 17]

(2) 적극적 자원 동원

K시에 거주하는 청년들은 K시가 가진 장점에 집중하며, 현재 상황에서 활용 가능한 자원을 최대한 동원하고 활용하려는 의지를 보였다. 이들은 K시의 인프라가 수도권에 비해 부족하다는 점을 인지하고 있으면서도, 다른 지방과 비교했을 때 K시의 인프라가 상대적으로 양호하다고 자조적으로 해석하였다. 이러한 인식을 바탕으로 주어진 상황에서 자신이 동원할 수 있는 자원을 적극적으로 개발하고 활용하는 전략을 세우고 실행하는 모습을 보였다.

당연히 서울의 인프라를 우리가 따라가지는 못하지만 ‘그래도 우리도 우리 나름대로 살릴 수 있는 타개책은 있지 않을까’에 대한 고민은 시작이 되는 것 같아요… 그렇다고 K시에 장점이 없는 것은 아니니까… 그런 것들(K시의 장점)을 살릴 수 있는 방안을 한번 고민하고 있어요. [참여자 3]

D시(인근 광역시)에 많이 가요. D시도 가고… 미술관을 좋아하는데 D시에 있는 미술관. 거기도 좋아하고, 콘서트도… [참여자 2]

일하기는 좋은데 이제 놀 데가 없어가지고 그러다 보니까 이제 D시에 가서 놀게 되고, 그다음에 이제 또 약간 K시에는 너무 좀 조용한 느낌이 나요. [참여자 16]

(K시에 어린이가 갈 만한) 체험이나 이런 거는 확실히 좀 없긴 하니까요. 다른 지역 쫓아다녀도 거의 여행식이니까. 아쿠아리움 이런 것도, 공연 보러 가는 것도 그냥 여행이거니… 하는 마음으로 전시회를 보러 애를 데리고 다른 집과 함께 가요. K시 안에서 그냥 특별 전시처럼 한 번씩 할 때가 있으니까 그럴 때 시간 맞춰서 한 번씩 가는 거죠 [참여자 13]

(3) 시선의 확장

본 연구의 분석 결과, 지방 살이의 만족도를 높이는 또 다른 전략은 지방 살이의 비교 대상을 수도권으로 제한하지 않는 것이었다. K시의 물리적 인프라나 생활 여건에 대한 불만은 비교 대상을 어디로 설정하느냐에 따라 크게 달라지는 것으로 나타났다. 실제로 참여자들은 수도권은 자신이 접근 가능하며 필요할 경우 언제든 경험할 수 있는 공간으로 인식하고 있었다. 이로 인해 자신의 현재 삶을 수도권과 지속적으로 비교하게 되는 경향이 있었다. 그러나 비교 대상을 국외로 확장하면, 수도권에서의 삶과 자신의 지방 살이 간의 차이가 크게 부각되지 않는다는 점을 깨닫게 된다고 언급하였다.

몇몇 청년들은 문화적 차이, 교육의 차이, 경험과 기회의 차이를 국외 선진국에 두고, 이를 바탕으로 자신을 개발하고 삶을 개선하려는 계획을 세우고 있었다. 또한 지역적 한계를 인터넷이나 가상공간을 통해 극복하려는 전략도 관찰되었다. 이러한 전략은 성취지향성과 자기주도성이 높은 청년들 사이에서 특히 두드러지게 나타났으며, 이들은 국외의 삶과 비교하며 더 큰 맥락에서 자신의 삶을 설계하고자 노력하고 있었다.

제 생각이 약간 다른 게 ‘굳이 서울이어야 하나’라는 생각이 들어요. 지금 보면 결국에는 지방보다 경험을 많이 하려면 서울로 가야 된다라는 그 의견이긴 한데 약간 논점에서 다른 관점으로 보면 ‘과연 서울이 전 세계 도시들을 비교했을 때 인프라가 가장 완벽할까요’라는 생각이 들어요. 당장 호주의 시드니만 해도 오페라하우스가 훨씬 더 크고 역사가 있잖아요. 그걸 봐도 결국에는 ‘경험을 어떻게 할 수 있느냐’에 대한 문제인 것 같지, 굳이 그거를 우리 나라에 서울에 국한할 이유는 없다… [참여자 12]

사실 기회만 된다면 해외로 나가고 싶거든요… 해외로 나가려는 이유도 똑같은 이유인 거죠. 제가 경험하고 싶은 것도 있지만 애가 경험했으면 하는… 제가 일하는 딱 그 기간 동안만 아마 거기서 살고 다시 돌아오지 않을까 싶은데, 그렇게 되면 두 개의 나라를 경험하게 되는 거잖아요. 그러니까 저뿐만 아니라 애도. 이제 그런 부분에서 일단 남들이랑 (다른 문화권을 경험했다는) 차이가 나고… 그러면 이제 시각이 달라지니까 나중에 컸을 때 선택할 수 있는 폭이 넓어지기 때문에 저는 좋다고 생각합니다. [참여자 11]

기왕이면 또 ‘이 한국보다는 또 해외’ 그 생각도 들기도 하고, 그만큼 견문을 넓히고 뭔가 내 생각을 더 키우기 위해서 그렇게 좋은 곳 좋은 곳 이런 식으로 가는 거라고 생각해요. [참여자 15]

요즘은 자산 불리는 방법이 워낙 많지 않습니까? 인터넷몰도 있고 굳이 거기에 장소가 없어도 크게 문제가 없으니까… 그래서 지역의 문제보다는 그 사람이 능력문제로 봅니다. 블로그나 유튜브, 쇼핑몰 이런 것들을 지역과 무관하니까요. [참여자 8]

(4) 이주 준비

현재 지방에서 거주하는 청년들 중 모두가 지방 생활에 만족하는 것은 아니었으며, 기회가 주어진다면 수도권이나 인근 대도시로의 이주를 준비하는 경우도 있었다. 이러한 이주 대비는 앞서 중심현상에서 언급된 ‘일시적 만족감’과 밀접하게 연관된 전략으로 나타났다. 지방 살이에 불만족스러운 측면이 존재함에도 불구하고, 현재의 삶의 질이 더 나빠지기 전에 미리 대비하려는 의도로 해석될 수 있다.

특히, 현재의 지방 생활을 지속 가능하지 않다고 인식하거나, 사회적·경제적 불안감이 높다고 느낄수록 이주 대비를 보다 구체적으로 준비하고 있는 것으로 나타났다. 이는 지방 생활의 한계를 인지한 청년들이 안정적인 미래를 위해 사전 계획을 수립하며, 이주를 실행 가능한 선택지로 적극적으로 고려하고 있음을 시사한다.

안 그래도 인프라 때문에 D시로 이주도 좀 생각은 하고 있긴 한데… 집값 보고… 가능하면 D시로… D시는 여기보다는 괜찮은 것 같아요. [참여자 14]

‘물론 가면 치열하고 이런 것도 있겠지만 그만큼 내가 어릴 때 갔으면 또 나도 지금보다 세계관이 또 넓어졌을 수도 있고 그러면 또 생각하는 게 다를 수도 있으니까’라는 생각도 해보고, ‘그게 그러면 내 새끼한테도 영향을 줄 수도 있겠구나. 그러면 좀 일찍 가야 하나?’ [참여자 16]

저도 그냥 아기 낳기 전까지만 해도 ‘그냥 K시면 충분히 살만하지’했는데 주변에서 막 “아, 뭐, D시에 집 알아보고 있다.” 이런 얘기를 주변에서 하니까 갑자기 조급해지는 거예요. ‘나도 그래야 되나 싶고, 내가 너무 여기에만 안주해 있는 게 아닌가’ 싶어가지고 그래서 경제적 여건만 된다면 그쪽으로 가고 싶기는 해요. [참여자 13]

결과는 참여자들이 선택한 전략에 따라 나타나는 현상으로, 의도한 변화와 의도하지 않은 변화를 모두 포함한다. 현재 지방 살이를 하는 청년들은 다양한 선택과 전략을 실행하고 있지만, 이러한 전략들이 개인의 정서와 감정을 다스리는 데 주로 집중되고 있어, 지역 차원의 긍정적 변화로 이어지지 못하고 있다. 이로 인해 K시 청년의 수는 유입보다 유출이 많아지며, 인구 감소가 지속되는 상황이다.

결국 이러한 청년 유출과 지역 쇠퇴는 남아 있는 청년들에게도 부정적인 영향을 미치고 있다. 구체적으로, 남아 있는 청년들은 ‘지방 살이에 대한 기대감 저하’와 ‘지방정부 정책의 불신’을 경험하며, K시에서의 삶에 대한 긍정적 전망을 점차 잃어가고 있었다. 이는 단순히 개인적 차원에서의 불만족을 넘어, 지역사회 전반의 구조적 문제와 연결되어 있음을 보여준다.

(1) 지방 살이에 대한 기대감 저하

K시에 거주하는 청년들은 더 나은 지방 살이를 위해 다양한 자구책과 전략을 실행하고 있지만, 개인의 노력만으로 해결되지 않는 구조적 문제가 많다고 인식하고 있었다. 이로 인해 자신의 만족감을 유지하기 위해 지방 살이에 대한 기대치를 스스로 낮추는 경향이 나타났다.

지방 살이에 대한 기대치를 낮추고 긍정적인 면을 찾으려는 이러한 노력은 중심현상에서 언급한 ‘자조적 위안’과 연결된다. 그러나 이러한 위안이 한계를 넘어서면, 자신의 능력과 역량을 낮게 평가하거나, 지방 살이에 대한 우울감과 패배감으로 확장될 가능성이 높다. 이는 청년 개인의 삶의 질에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 지역사회 전반의 활력을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있다.

(2) 지역쇠퇴에 대한 지방정부 정책 불신

K시에 거주하는 청년들은 지방정부의 청년 정책이 실제로 자신들에게 필요한 문제를 해결하지 못한다고 인식하고 있었다. 최근 K시를 비롯한 지방 소도시들이 주소지를 기반으로 한 청년 지원 정책을 시행하고 있지만, 이러한 정책이 지방 청년들의 다양한 경험을 제한하는 족쇄로 인식되는 경우도 있었다. 청년들이 바라는 것은 단순한 지원책이 아니라, K시를 떠나 다양한 삶을 경험한 뒤에도 다시 K시로 돌아와 정착할 수 있도록 K시 생활의 질을 실질적으로 높이는 정책이었다.

그러나 현재 지방정부에서 추진하는 정책은 이러한 기대에 크게 미치지 못하고 있었다. 이는 K시의 특성을 반영한 맞춤형 정책을 설계·제시할 물적·인적 자원이 부족하기 때문이며, 실제로 많은 지방 소도시들이 중앙정부나 광역자치단체의 일괄적인 청년 정책을 단순히 시행하는 데 그치고 있었다. 결과적으로 이러한 정책들은 지역민들이 체감하는 실효성과 효용성이 낮아, 청년들 사이에서 지방정부 정책에 대한 신뢰를 약화시키는 주요 요인이 되고 있었다.

이상의 내용을 패러다임 모형에 의해 도식화하여 제시하면 다음 <그림 1>과 같다.

3. 선택코딩 결과: 핵심범주의 발견

선택코딩(Selective Coding)은 축코딩에서 개발된 범주과 구조를 바탕으로 핵심범주(core category)를 선택하고, 이를 중심으로 다른 범주와의 관계를 통합하여 이론을 완성하는 과정이다. 본 연구에서 지방 살이 청년들의 삶을 분석한 결과 이들의 현재의 상황과 정서를 대변하는 핵심 범주는 ‘불안정 속에서의 위태로운 균형 추구’로 정리하였다. 이는 지방 거주 청년들이 자신들이 처한 불안정한 환경과 제약 속에서도 심리적 안정과 일시적인 만족을 유지하려는 노력을 의미한다.

핵심범주로 제시된 “불안정 속에서의 위태로운 균형 추구”는 지방 청년들이 지방 살이에서 느끼는 정서적 불안정성과 이를 극복하기 위해 시도하는 다양한 전략을 포괄적으로 설명한다. 지방 청년들은 수도권으로의 집중화로 인해 경험하는 구조적 제약 속에서 개인적 차원의 대응 전략을 실행하고 있으며, 이는 청년들의 삶의 만족도와 정주 지속성에 큰 영향을 미치고 있었다. 특히 이들의 선택과 전략은 자율적인 결정이라기보다는 구조적 불균형 속에서 제한된 선택지 안에서의 대응으로 나타나는 경향이 강했다.

먼저, 앞서 도출된 중심현상인 ‘불안감과 자조적 위안 위에 자리 잡은 일시적 만족감’은 지방 청년들의 정서적 경험을 종합적으로 보여준다. 이들은 지방 살이에 대해 대체로 긍정적인 면을 찾으려 노력하지만, 경제적·사회적 불안정성과 인프라 부족 등으로 인해 언제든지 삶의 터전이 흔들릴 수 있다는 인식을 가지고 있었다. 이러한 정서는 지방 청년들이 구조적 요인으로 인해 경험하는 불균형에서 비롯된 것으로, 지방과 수도권 간 자원 배분의 불평등, 양질의 일자리 부족, 기회의 격차와 같은 인과적 조건이 그 배경으로 작용하고 있다.

청년들의 대응 전략은 이러한 불안정한 상황 속에서 형성된 개인적·정서적 맥락에 따라 상이하게 나타났다. 전공과 직무의 특성, 개인의 정서적 지향성, 준거집단의 선택 및 거주지, 자산 형성 기회에 대한 인식과 같은 맥락적·중재적 조건은 청년들이 자신의 삶에서 어떤 선택과 전략을 사용할지 결정하는 데 중요한 영향을 미쳤다. 예를 들어, 관계와 정서적 교류를 중시하는 청년들은 본가 주변에서의 삶을 선택하는 경향이 강했으며, 반면 성취지향적 성향이 강한 청년들은 수도권에서 자신의 능력을 시험하고 성장하려는 욕구를 보였다. 이러한 개인적 맥락과 특성은 지방 살이에 대한 만족도와 정주 지속성에 직접적인 영향을 미치며, 청년들의 삶의 질과도 연결되어 있었다.

특히, ‘지역 커뮤니티 활성화’, ‘적극적 자원 동원’, ‘시선의 확장’, ‘이주 준비’와 같은 작용·상호작용 전략은 청년들이 지방 살이에서 느끼는 문제를 해결하기 위해 선택한 행동 양상을 반영하고 있었다. K시에 남아 있는 청년들은 자신들의 삶의 질을 높이고자 지역 커뮤니티 활동을 활성화하거나 현재의 자원을 최대한 활용하려는 노력을 기울이고 있었으며, 일부 청년들은 지방의 한계를 극복하기 위해 자신의 시선을 해외나 가상의 공간으로 확장하기도 했다. 하지만 이주를 준비하는 청년들의 경우, 현재의 지방 살이가 불만족스럽고 지속 가능하지 않다는 인식이 강하게 나타났다.

결과적으로, 지방 살이에 대한 지속 가능성을 높이기 위해 다양한 전략을 시도했음에도 불구하고, 개인적 차원에서의 대응만으로는 한계가 존재하고 있었다. 이는 지방 청년들 사이에서 ‘지방 살이에 대한 기대감 저하’와 ‘지방정부 정책에 대한 불신’으로 귀결되었다. 청년들은 지방 살이에 대한 기대치를 스스로 낮추는 경향을 보이며, 이러한 상황이 반복되면 지방에서의 삶에 대한 부정적인 정서가 강화되고 있었다. 또한 지방정부가 추진하는 청년 정책이 청년들이 실제로 필요로 하는 부분과 괴리가 있다고 인식하며, 정책의 실효성과 효용성에 대한 불신이 심화되는 결과를 낳았다.

이와 같이 도출된 핵심범주는 지방 청년 유출 및 정주 문제를 단순히 경제적·구조적 요인으로만 설명하는 것이 아니라, 개인의 정서적 경험과 선택의 맥락까지 포괄적으로 아우를 수 있는 틀을 제공한다. 이를 통해 지방 청년들이 경험하는 복합적이고 다층적인 문제를 입체적으로 이해할 수 있으며, 지방 청년 유출 문제 해결을 위한 정책적 대안을 설계하는 데 중요한 기초 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 지방 청년들이 지방 살이를 경험하며 느끼는 정서적·사회적 맥락과 고민을 근거이론 분석을 통해 체계적으로 탐구하였다. 심층면접 자료를 바탕으로 도출된 17개의 범주는 K시 청년들의 삶과 정서적 경험을 다양한 차원에서 이해할 수 있는 단서를 제공하며, 이들의 거주 경험과 선택이 지역사회와 국가적 차원에서 중요한 정책적 시사점을 갖는다는 점을 보여준다. 논의의 주요 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 지방에 남아 있는 청년들조차도 현재의 지방 생활에 대해 일시적이고 불안정한 만족감을 느끼고 있었다. 이는 환경적 변화나 지역사회의 구조적 제약이 언제든 현재의 안정적인 삶을 위협할 수 있다는 불안감에서 비롯된 것으로 보인다. 이러한 불안감은 사회적·경제적 지위와 관련된 불안정성과 결합되어 지방 생활의 지속 가능성에 대한 회의감을 증가시키는 요인으로 작용하고 있었다.

둘째, 청년들의 거주지 선택에는 개인적 성향이 중요한 영향을 미치지만, 거시적 요인인 일자리의 질과 다양성이 결정적 변수로 작용하고 있었다. 특히 지방에서는 청년들의 전공과 역량에 적합한 고용 기회를 제공하지 못하는 경우가 많았으며, 이는 개인의 자율적인 선택을 제한하고 수도권으로의 이주를 강요하는 구조적 문제로 나타났다. 이는 지방 청년들의 사회적 소외감을 심화시키는 요인으로도 연결될 수 있다.

셋째, 수도권과 지방 간의 교통망 발달은 물리적·심리적 거리감을 줄이는 역할을 하고 있었으나, 역설적으로 지방에서의 삶의 만족도를 낮추는 결과를 초래하고 있었다. 청년들은 수도권의 발달된 인프라와 생활 편리성을 직접 체험함으로써, 지방에서의 삶의 불편함을 더 실감하게 되었으며, 이는 지방 생활에 대한 부정적인 인식을 강화하는 데 기여하고 있었다.

넷째, 지방 거주 청년들은 주변 준거집단의 선택과 거주지가 자신의 선택에 큰 영향을 미친다고 응답하였다. 청년들은 자신이 소속된 사회적 그룹과 동일한 생활 환경을 공유하고자 하는 경향이 강했으며, 이는 개인의 선택이 사회적 환경에 의해 제약을 받는다는 점을 보여준다.

다섯째, 지방의 고유한 문화적·자연적 특성이 부족하다는 점은 청년들의 정주 경험에 부정적인 영향을 미치고 있었다. 다른 지역에 대한 정서적 유대를 형성하지 못한 청년들은 선택의 폭이 좁아지는 한편, 지방에서의 삶이 단조롭고 매력적이지 않다는 인식을 가지고 있었다. 이러한 현상은 지방 정주 정책의 질적 개선이 필요한 이유를 보여준다.

여섯째, 지방 청년들은 문제 해결을 위한 정부와 지방정부의 역할에 대해 신뢰하지 않는 모습을 보였다. 이는 단기적이고 제한적인 정책들이 청년들의 삶에 실질적인 변화를 가져오지 못하고 있다는 인식에서 비롯된 것으로, 청년들은 각자도생의 방식으로 문제를 해결해야 한다고 생각하고 있었다.

본 연구는 이와 같이 청년들의 지방 살이에 대한 정서를 체계화하여 지방 정주와 유출의 결정 요인을 보다 입체적으로 분석하였고, 이를 바탕으로 청년들의 주관적 소회를 중심에 둔 정책적 대안을 제시하자면,

첫째, 지방 정주의 질적 향상을 위한 정책적 개입의 필요성을 들 수 있다. 본 연구 결과, 지방 청년들은 물리적 인프라의 부족과 수도권 집중 현상을 인식하고 있으면서도, 정주를 지속할 수 있는 대안적 요인을 찾고자 노력하고 있었다. 그러나 지역 내에서 자원을 적극적으로 활용하는 ‘적극적 자원 동원’ 전략을 취하더라도, 근본적으로 지방 정주를 유지하는 데 한계가 있음을 경험하고 있었다. 이에 따라 지방 청년들이 장기적으로 지역에 정착할 수 있도록 하기 위해서는 생활 기반을 강화하는 정책과 지역 내 경제·문화적 기회를 확장하는 정책이 병행될 필요가 있다.

구체적으로 지방 청년들에게 지속적인 일자리 기회를 제공하기 위해 지역 산업과 연계한 지역 맞춤형 취업 지원 및 청년 창업 활성화 정책이 필요하다. 이는 단순한 고용 확대가 아니라, 지역 내에서 청년들이 자신의 전공과 직무 특성에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 산학협력 기반의 취업 연계 프로그램을 강화하고, 청년층이 선호하는 직업군을 육성하는 방향으로 나아가야 할 것이다. 또한 지방 생활에서의 문화적·사회적 경험이 부족하다는 점을 고려하여, 청년들이 지역에서 다양한 활동을 경험할 수 있도록 청년 문화·예술 공간 확대 및 지역 커뮤니티 활성화 지원과 같은 정책이 병행되어야 할 것이다.

둘째, 지방 청년들의 사회적·정서적 안정성 확보이다. 본 연구에서 확인된 핵심 범주 중 ‘불안감과 자조적 위안 위에 자리 잡은 일시적 만족감’은 지방 청년들의 정주 결정 과정에서 정서적 요인이 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다. 수도권으로 이주하지 않고 남아 있는 청년들조차도 장기적으로 지역에서 안정적으로 거주할 수 있을지에 대한 불안감을 느끼고 있었으며, 이러한 불안정한 상황 속에서 ‘준거집단의 선택’, ‘자산 형성 기회에 대한 인식’과 같은 요인들이 거주 결정을 좌우하고 있었다.

즉, 지방 청년들이 지역 사회에서 심리적 안정감을 얻고 지속적으로 정주할 수 있도록 하기 위한 정책적 접근이 필요하다. 먼저, 지역 커뮤니티 활성화를 위한 지원이 강화될 필요가 있다. 지방 청년들은 수도권과 비교해 지역 내 네트워크 부족과 사회적 관계 형성의 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 지역 생활에 대한 소속감이 낮아지는 측면이 있다. 이를 보완하기 위해 청년들이 지역 내에서 자연스럽게 관계를 형성할 수 있도록 하는 정책적 개입이 필요하다. 구체적으로 지역 청년 네트워크 지원 프로그램을 운영하고, 지역 내에서 청년들이 주도하는 커뮤니티 프로젝트 및 지역 활성화 사업을 지원함으로써 청년들의 지역과의 연대감을 갖도록 하는 정책이 필요하다.

또한, 지방 정주 청년들의 심리적 안정성을 높이기 위해 청년들의 미래 계획과 자산 형성을 지원하는 맞춤형 정책이 요구된다. 청년들은 지방에서 생활하면서도 수도권과의 경제적 격차로 인해 자산을 형성하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 장기적인 정주 가능성을 낮추는 요인으로 작용하고 있다. 따라서 지방 청년들이 지역에서 자산을 축적할 수 있도록 청년 맞춤형 주거 지원 확대, 지방 청년 대상 금융 지원 및 창업 지원 정책 등이 강화되어야 할 것이다.

셋째, 지방 청년들의 정책 신뢰 회복 및 참여 확대이다. 본 연구에서 확인된 ‘지방정부 정책에 대한 불신’은 지방 청년들의 삶의 질을 저하시키고, 장기적으로 지역 정주에 대한 기대감을 낮추는 요인으로 작용하고 있다. 이는 지방정부의 청년 정책이 청년들의 실제 수요와 괴리가 크다는 점에 기인하며, 특히 중앙정부 주도의 획일적 청년 정책이 지방 청년들의 요구를 충분히 반영하지 못하고 있음을 의미한다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는, 지방 청년들이 정책 기획 단계에서부터 적극적으로 참여할 수 있는 구조를 마련하는 것이 중요하다. 이를 위해 청년 참여형 정책 설계 및 정책 피드백 시스템을 구축하고, 지방 청년들이 정책 수립 과정에서 의견을 개진할 수 있도록 하는 구조적 개선이 필요하다. 예를 들어, 청년 거버넌스를 확대하여 지방 청년들이 직접 정책 개발에 참여할 수 있도록 하는 청년협의체 운영, 정기적인 청년 정책 모니터링 및 평가 시스템 도입 등을 통해 지방 청년들의 정책 신뢰도를 회복할 필요가 있다.

또한, 청년 정책이 지역의 특성을 반영할 수 있도록 맞춤형 정책 설계가 이루어져야 한다. 단순히 기존 중앙정부 정책을 지방에서 동일하게 적용하는 것이 아니라, 지역 내 청년들의 삶의 조건과 요구를 반영한 지역별 맞춤 정책이 필요하다. 이를 위해, 지방자치단체별로 청년 유출 및 정주 실태를 지속적으로 분석하고, 지역별 특성을 반영한 맞춤형 청년 정책 모델을 개발하는 것이 중요하다 할 것이다.

본 연구는 지방 청년들의 삶과 정서를 심층적으로 탐구하고자 하였으나, 다음과 같은 한계가 존재한다. 첫째, 본 연구는 특정 지역(K시)에 초점을 맞추었기 때문에, 다른 지역의 청년 경험과 비교하여 일반화하는 데 한계가 있다. 둘째, 연구 대상자의 표본이 질적 연구의 특성상 제한적이어서 보다 다양한 배경을 가진 청년들의 경험을 포함하지 못하였다. 셋째, 시간적 맥락의 변화에 따라 청년들의 경험이 달라질 수 있기 때문에, 본 연구는 현재의 상황에 한정된 결과를 제시한다.

따라서 향후 연구에서는 보다 다양한 지역과 청년들의 경험을 비교·분석하여 일반화 가능성을 높이고, 장기적인 추적 연구를 통해 청년들의 거주지 선택과 정서적 경험의 변화를 분석하는 것이 필요하다. 또한, 지방 청년 유출 문제를 해결하기 위한 정책적 아이디어가 실질적으로 적용될 수 있도록 정책 평가 및 피드백 과정을 병행하는 연구도 중요할 것이다. 이를 통해 지방 청년들이 직면한 복합적 문제를 해결하고, 지역사회의 지속 가능성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgments

본 연구에 사용된 자료는 ‘2023년 대한민국시도지사협의회 K시 간담회’ 자료 중 일부로, 심층면접 지원 및 자료 이용에 도움을 주신 대한민국시도지사협의회에 감사드린다.

이 논문은 2023년도 호서대학교 연구년 결과물로 제출됨

References

- 경상남도여성가족재단(2024). 『경남 지역별 청년인구 유출 원인 및 정책과제』, 경상남도여성가족재단.

- 경신원·김남희(2023). “청년인구 유입 및 활동을 위한 지방 중소도시 코워킹 스페이스 이용 실태분석”, 『국토연구』, 117: 45-60.

- 김민석·강민규(2023). “개인 및 지역 특성을 고려한 비수도권 청년유출 영향 요인 분석”, 『도시행정학보』, 36(2): 47-66.

- 김현우·이준영(2022). “수도권·비수도권 간 발전 격차와 정책 방향”, 『월간 KIET 산업경제』, 286: 23-33.

- 김현우(2023). “청년세대 지역 간 이동자의 직업 가치관 변화에 대한 실증분석”, 『지방행정연구』, 37(1): 319-342.

- 김화연·이대웅(2022). “지역균형발전을 위한 청년세대의 지방 정주의사 영향요인 연구: 청년정책과 생활인프라를 중심으로”, 『한국지방자치학회보』, 34(2): 261-288.

- 심형인·유민봉(2012), “고성과 팀장의 리더십 특성에 대한 심층적 이해: 근거이론을 적용하여”, 『한국행정연구』, 21(4): 103-137.

- 유민봉·심형인. (2011). “공무원이 조직생활에서 경험하는 체면 현상과 행위에 대한 질적 연구: 근거이론(Grounded Theory)을 적용하여”, 『한국행정학보』, 45(1): 199-226.

- 이대웅(2023). “지방의 청년세대 인구구조와 이동에 관한 실태 분석 및 정책 연구: 강원도를 중심으로”, 『한국지방자치학회보』, 35(1): 29-56.

- 이석환(2020). “지방소멸의 원인: 인구이동의 영향요인을 중심으로”, 『한국정책과학학회보』, 28(1): 105-131.

- 정충대(2020). “광역도 지역 청년 대졸자의 수도권 유출 원인”, 『지역사회연구』, 28(2): 1-18.

- 최선·이정은. (2022). “지방정부 청년정책과 이주에 관한 연구: 광주광역시 청년들의 이주요인을 중심으로”, 『지역사회연구』, 30(4): 155-180.

- 한국지방행정연구원(2020). 『인구감소대응 지방자치단체 청년유입 및 정착정책 추진방안』, 한국지방행정연구원.

- Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. Sage Publications.

-

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine Publishing Company.

[https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014]

-

Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guided for management, business and market researchers. London: Sage Publications. Inc.

[https://doi.org/10.4135/9781849209236]

- Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. CA: Sage Publications. Inc.

- Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. CA: Sage Publications. Inc.

- Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). CA: Sage Publications. Inc.

-

Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of Management Journal. 49(4): 633-642.

[https://doi.org/10.5465/amj.2006.22083020]

- http://www.nema.go.kr, 통계청.

2013년 성균관대학교에서 행정학 박사학위를 받았으며, 현재 호서대학교 법경찰·행정학과 행정학전공 부교수로 재직중이다. 주요 관심분야는 리더십, 조직관리 및 HRD, 행정문화, 질적 방법론 등이다. 논문으로는 “개인적 요인 및 경찰 청렴성·경찰 공정성·경찰서비스 만족도가 경찰신뢰에 미치는 영향(2021)”, “공기업 고성과 조직의 특성에 대한 탐색적 연구: 문화합의분석을 적용하여(2021)”, “공무원 채용유형에 따른 공직봉사동기, 조직공정성, 조직몰입에 대한 탐색적 연구: 공개채용과 경력채용 집단 간 비교를 중심으로(2020)”, “심리적 계약위반이 조직불만족 행동반응에 미치는 영향: 서울·경기지역 공기업 구성원을 중심으로(2018)”, “설문조사에서의 질문문항순서 및 선택지순서 효과: 한국문화 측정 문항을 중심으로”(2017) 등이 있다.