비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 미치는 영향: 사회참여의 매개효과 검증

초록

본 연구는 비경제활동 장애인 집단은 취업 장애인 집단에 비해 상대적으로 장애인 고용 연구 분야에서 소외되어 왔으며, 장애인 정책에 대한 신뢰가 미치는 영향은 장애인 정책의 거시적 관점에서 뿐만 아니라 장애인 개인의 삶의 측면에서도 중요하다는 문제인식에서 출발하였다.

본 연구의 목적은 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는 데 있어서 사회참여의 매개효과를 검증하는 것이다. 이를 위해 본 연구는 장애인고용패널조사 2차 웨이브 8차 조사 완료 된 1,699명의 비경제활동 장애인을 본 연구대상으로 하였으며, 매개효과를 검증하기 위해 A-MOS 20.0을 활용한 경로분석을 실시하였다.

분석결과에 따르면, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 높아질수록 사회참여가 높아지며, 사회참여가 높아질수록 취업의사가 높아진 것으로 나타난 반면에, 정책신뢰도는 취업의사에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다. 그리고, 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는 과정에서 사회참여의 완전 매개효과가 검증되었다.

분 연구의 분석결과를 토대로, 비경제활동 장애인 당자자의 정책에 대한 신뢰를 확보할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있다. 이와 더불어 비경제활동 장애인의 사회참여를 촉진하고 활성화하기 위한 방안이 마련되어 취업의사가 향상되어야할 것이다. 즉, 비경제활동 장애인과 취업 장애인이 함께하는 자조모임을 결성하여 취업성공 경험, 취업에 대한 정보 공유 등을 통해 비경제활동 장애인의 취업의사가 증진될 수 있도록 해야 될 것이다.

Abstract

The economically inactive people with disabilities has been marginalized in the field of employment research for the people with disabilities compared to working disabled person. In addition, this study started with the recognition of the problem that the impact of trust in the policy for the disabled is important not only from the macroscopic point of view of the policy for the disabled, but also in the life of individuals with disabilities.

The objectives of this study is to analyze mediating effect of social participation between policy trust as well as willingness to work of economically inactive people with disabilities. By using the 8st year data of second wave 2023 Panel Survey of Employment for the Disabled (PSED), we executed path analysis to verify mediating effect. The subjects of this present study are 1,699 economically inactive people with disabilities. First, policy trust had a positive effect on social participation. Second, we found that full mediating effect of social participation relationship between policy trust and willingness to work. It is necessary to devise a plan to ensure that economically inactive people with disabilities can gain trust in policies for people with disabilities. In addition, measures should be prepared to promote and revitalize the social participation of economically inactive people with disabilities, thereby improving their willingness to work.

Keywords:

Economically inactive people with disabilities, policy trust, willingness to work, social participation키워드:

비경제활동 장애인, 정책신뢰도, 취업의사, 사회참여Ⅰ. 서 론

2023년 하반기 장애인경제활동실태조사에 따르면, 15세 이상 장애인의 비경제활동인구 비율은 64.6%로, 전체 인구의 비경제활동인구 비율이 35.3%와 비교할 때, 매우 높은 비중을 차지하고 있는 상황이다. 그리고, 장애인 비경제활동인구 중, 향후 1년 내 일할 의사가 있는 비율은 6.2%이며, 나머지 93.8%는 일할 의사가 없는 것으로 보고되었다(이윤지 외, 2024). 이처럼 비경제활동 장애인의 비율이 높고, 또 이들의 취업의사가 낮은 상황을 고려할 때, 비경제활동 장애인이 일하고자 하는 동기부여를 고취시키고 취업의사 및 의지를 높일 수 있는 정책 및 지원방안에 대한 고민과 논의가 필요하다.

그동안 수행된 장애인 고용 관련된 연구는 장애인의 취업 요인, 직무만족, 그리고 직업유지에 중점을 둔 연구가 대부분으로, 비경제활동 장애인 집단이 장애인 고용 연구 분야에서 소외된 경향이 있다고 볼 수 있다. 그러나, 배상우(2022)의 연구에서도 언급한 바와 같이, 비경제활동 장애인구가 경제활동 인구에 편입되기 위해서는 취업의사를 갖는 것이 중요하기 때문에, 비경제활동 장애인의 취업의사에 대한 사회적 관심과 연구는 필요하다고 볼 수 있다. 취업의사는 실제 구직활동과 밀접한 관련이 있으며 실질적인 취업으로 이어질 가능성이 크기 때문에 사용자 측면에서의 고용차별방지 및 고용촉진을 위한 제도적 노력과 동시에 경제활동의 당사자가 될 수 있는 비경제활동 장애인 관점에서 이들의 취업의사를 고취시킬 수 있는 접근이 필요하다(이민아·한기명, 2017).

장애는 누구에게나 발생할 수 있다는 점에서 사회적 위험이며, 동시에 공동체의 문제라고 볼 수 있는데, 사회적인 대처로서 뿐만 아니라 장애인 개인의 삶을 영위하기 위한 토대로서 장애인 정책은 중요하다(최윤정, 2018). 정책을 형성하는 과정에서 장애인 당사자의 욕구와 의견이 잘 반영이 되어서 장애인이 정책에 대한 신뢰 정도가 높아질 경우, 장애인은 취업에 대한 긍정적인 시각을 가지며, 구직에 대한 의지 또한 강해질 수 있다. 이는 여러 연구들을 통해서도 보고되고 있는데, 정병기(2021)의 연구에서는 취업자는 미취업자에 비해 장애인정책의 장애인 고용서비스를 신뢰하고 있는 것으로 확인되었으며, 그리고 김두래 외(2024)는 장애인이 정책에 대한 신뢰정도가 높을수록 취업인식이 높아짐을 밝혔다.

정책신뢰는 정부활동이나 사업이 국민들의 규범적 기대에 따라 수행되고 신념(이왕무·장우진, 2004)을 가리키는 것으로, 정부신뢰의 선행 조건이라고 할 수 있는데(이주호 외, 2019), 정부에 대한 신뢰가 높을수록 투표참여도가 높았으며(홍혜승·류은영, 2015), 또 정치의식이 높을수록 투표참여가 증가하는 것으로 밝혀짐(한숙희, 2021)을 토대로 정책신뢰는 사회참여에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 예측할 수 있다.

개인은 사회참여라는 행위를 통해 여러 사람들과 교류하고 상호작용 하는 과정에서 정보를 공유하고, 또 지지와 격려, 동기부여 등이 이루어지게 되는데, 미취업자는 취업에 대한 정보와 동기부여를 얻으면서 자연스럽게 취업에 대한 의지가 강해질 수 있다. 이는 김윤승·정솔(2012)의 연구에서도 제시된 바로, 장애인의 사회참여의 능력이 높을수록 취업할 확률이 증가하는 것으로 나타났다.

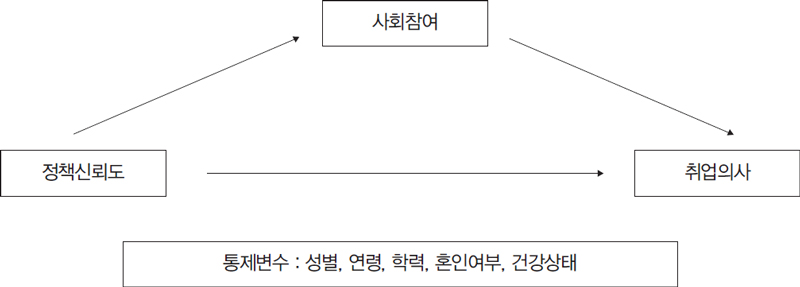

지금까지의 논증을 바탕으로, 정책신뢰가 사회참여와 취업의사에 각각 영향을 미치고, 그리고 사회참여는 정책신뢰와 취업의사 간의 관계에서 매개역할을 할 것으로 예측 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 비경제활동인 장애인을 대상으로 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는 데 있어서 사회참여를 매개변수로 투입해서 살펴보고자 한다. 앞에서도 언급했지만, 비경제활동 장애인 집단은 취업 장애인 집단에 비해 장애인 고용 연구 분야에서 소외되어 왔으며, 그리고, 장애인 정책에 관한 연구들은 보고되어온 반면에, 장애인 정책신뢰를 다룬 연구는 매우 부족한 상황이다. 특히 장애인 정책에 대한 신뢰와 사회참여, 그리고 취업의사 간의 관련성을 다룬 연구는 거의 전무한 상황이다. 장애인 정책에 관한 신뢰가 어떠한 영향을 미치는지는 장애인 정책의 거시적 관점에서 뿐만 아니라 장애인 개인의 삶의 측면에서도 중요할 수 있기 때문에(최윤정, 2018), 비경제활동 장애인 당사자의 정책에 대한 신뢰 정도가 사회참여와 취업의사에 각각 어떠한 영향을 미치는지 살펴보는 것은 의미가 있다고 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 비경제활동 장애인을 대상으로 정책신뢰가 취업의사에 영향을 미치는 과정에서 사회참여의 매개효과를 검증하고자 한다. 이에 따른 본 연구의 연구문제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도는 취업의사에 영향을 미치는가?

둘째, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는데 있어서 사회참여는 매개효과를 보이는가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 장애인의 취업의사

취업의사란 취업하기를 바라는 욕구 또는 취업을 희망하는 정도를 가리키는 것으로(김재희, 2019), 미취업 장애인이 취업의사가 있는 경우에는 직업훈련을 포함한 고용서비스 이용이나 적극적인 구직노력 등을 할 가능성이 높으며, 취업할 확률 또한 높아진다(임예직, 2021). 이에 반해, 취업의사가 없을 경우 계속 비경제활동인구로 남게 될 가능성이 높기 때문에, 취업의사를 갖고 구직활동을 하는 것은 장애인의 고용 증진에 있어 매우 중요하다(배상우, 2022).

취업의사는 미취업 장애인의 현재 상황에서 향후 직업훈련 및 구직노력 등의 증가로 이어질 수 있으므로 취업의 전제조건이 되는 가장 기본적인 가치라고 할 수 있는데, 즉, 장애인 본인 스스로 이 가치를 형성하고 증대시킬 수 있는 방안을 찾는 것이 장애인 고용 확대로 이어지게 될 수 있을 것이다(이석원·정솔, 2016). 김재희(2019)는 취업의사를 고취시키는 관점에서 비경제활동 인구 장애인의 취업의지와 동기, 긍정적인 인식을 증진시킬 수 있는 방안을 모색하는 방향으로 장애인 고용 정책에 대한 접근을 시도할 필요가 있다고 언급하였다.

장애인의 취업의사에 영향을 미치는 요인을 선행연구들을 통해 고찰해보면 다음과 같다.

장애인에 대한 가족의 긍정적 의사표현의 빈도가 높을수록, 장애정체감이 높을수록 장애인의 취업의사가 높아지는 것으로 나타났다(김재엽 외, 2014). 연령이 높아질수록, 구직활동경험·취업관련활동경험·취업기관 구직등록 경험이 있지 않을 경우에, 신체적 능력이 증가할수록, 자기 관리 능력이 증가할수록, 자기효능감이 높아질수록 미취업 장애인의 취업의사가 높아지는 것으로 나타났다(김자경 외, 2021). 연령이 낮을수록, 소득이 낮은 경우, 내부장애에 비해 감각장애인 경우, 선천성 또는 출생시 장애가 있을 경우, 근로경험횟수가 높을수록, 주관적 직업능력평가가 높을수록, 고용서비스의 이용경험이 있을 때, 비경제활동 장애인의 취업의사에 긍정적인 효과로 작용할 수 있는 것으로 나타났다(이민아·한기명, 2017). 이현경 외(2013)의 연구에 의하면, 주관적으로 인식하고 있는 건강상태가 좋을수록 미취업 정신장애인의 취업의사가 높은 것으로 나타났다. 김여진(2009)의 연구에서는 대구광역시에 소재한 정신과전문병원의 낮병원을 이용 중인 정신장애인을 대상으로 조사하였는데, 취업 전 직업교육프로그램은 정신장애인의 취업동기를 향상시키는데 효과가 있는 것으로 나타났다. 이석원·정솔(2016)의 연구에서는 연령이 낮을수록, 건강상태가 좋을수록, 내부장애인에 비해 감각장애인의 경우가, 경증 장애일 때, 컴퓨터 활용능력이 높을수록, 대인관계나 조직적응능력이 높을수록, 일상생활에서의 도움 필요 정도가 낮을수록, 자격증을 보유하는 경우에, 고용서비스 경험이 있을 때, 그리고 기초생활보장수급의 경우에 장애인 비경제활동인구의 취업의지 확률이 높은 것으로 나타났다.

2. 장애인의 정책신뢰

우선 정책신뢰의 개념정의를 살펴보면, “정책신뢰는 정부의 활동이나 사업이 국민들의 규범적 기대에 따라 수행되고 있는 신념” 또는 “정부의 정책 활동이 국민들의 규범적 가치기준이나 기대감에 따라 이루어지고 있다는 긍정적인 평가 태도”를 가리킨다(이왕무·장우진, 2004). 정책을 제정 및 시행하는 전체 과정에서 규범적 기대에 합당하게 정책이 집행된다면 국민으로부터 정책에 대한 신뢰를 얻을 수 있는 반면에, 만약에 이를 충족하지 않으면 정책에 대한 신뢰가 상실될 수 있다(김지우·김한솔, 2024).

정책신뢰는 정부신뢰와 밀접한 관련을 가지며, 더 나아가 정부의 산출물로서 정책에 대한 평가를 포함하고, 정부 정책에 대해 국민들의 규범적 기대감으로 사회화 과정에서 형성된 결과라는 점에서 정책신뢰는 정부신뢰의 선행 조건이라고 할 수 있다(이주호 외, 2019).

정책신뢰를 다룬 연구들은 정부신뢰 요인에 관한 연구(구철회, 2022; 김동욱·서정욱, 2021; 박희봉 외, 2013)들이 대부분 이었으며, 또한, 부동산 정책과 정부신뢰의 간의 관련성(문영환·최민섭, 2016), 정책신뢰가 중고령자의 노후불안에 미치는 영향에 대한 연구(정주희·정순둘, 2023) 등이 보고되고 있다. 이에 반하여, 장애인 정책신뢰에 관한 연구는 부족한 상황으로, 장애수용이 삶의 만족에 영향을 미치는 데 있어서 정책신뢰도의 매개효과를 검증하고, 이 관계가 장애유형에 따른 차이가 있는지 살펴본 연구(최윤정, 2018), 장애인의 정책신뢰 유형과 그 유형별 특성을 탐색한 연구(김지우·김한솔, 2024), 장애수용 정도가 취업인식 간의 관계에서 장애인 고용서비스에 대한 인식과 장애인 정책에 대한 신뢰도의 다중매개효과를 검증한 연구(김두래 외, 2024)에 그치고 있다. 또한 국외 연구의 경우에도 장애인의 정치참여 중요성에 대한 연구(Priestley et al., 2016), 정책이 장애인에게 영향을 미치는 장벽과 촉진요인(Waltz & Schippers, 2021) 등이 보고되고 있다.

장애인복지정책은 장애인이 주도적으로 참여하면서 자기결정과 능동적인 서비스 선택권을 토대로 그들의 삶의 질을 개선하고 권리를 향상시키는데 의의가 있기 때문에(김경미, 2020), 장애인 정책을 수립하는 데 있어서 장애인 당사자의 의견을 적절히 잘 반영하는 것은 중요하다. 만약에 장애인 정책 관련해서 하향식 접근방법과 장애인 당사자의 의견을 충분히 담아내지 못하는 경우, 정책에 대한 신뢰를 낮아지게 하고 더 나아가 정책에 대한 기대와 참여의 저하로 이어질 수 있다(김지우·김한솔, 2024). 장애인 정책 신뢰도를 높이기 위해서는 정책 형성에서 장애인 당사자의 욕구 반영이 매우 중요하지만, 정책을 수립하는 과정에서 당사자의 목소리보다 비장애인 전문가의 의견이 중시되고 있는 상황이기 때문에(조한진 외, 2023), 장애인 정책 형성 과정에서 당사자의 욕구를 충분히 잘 반영하여 사회적 관점에 입각한 정책 수립이 이루어질 필요가 있다(김두래 외, 2024).

비장애인들의 정책신뢰도에 대한 연구들은 다수 이뤄져있는데 반하여, 장애인들의 정책신뢰와 관련된 선행연구는 거의 이뤄져 있지 않았는데, 이는 장애인들이 정치적 이슈나 정책적 이슈에서 소외되어 있음을 가리킨다(Smith et al., 2020). 이는 소수집단으로 사회보호계층에 해당하는 장애인들은 주요 집단이 아니기 때문에, 이들이 자신들을 위한 정책을 어떻게 생각하고 또 얼마나 신뢰하고 있는가에 대한 사회적 관심이 부족했던 것으로 해석가능하다(이연재 외, 2021).

장애인 정책은 장애인만을 위한 것이 아니라, 우리 모두를 위한 중요한 사안이기 때문에 장애를 어떻게 받아들이고 이해하는가는 장애에 적응하고, 삶을 영위하는데 있어서 매우 중요하며, 동시에 다양한 장애인 정책을 장애인 당사자들이 어떻게 받아들이고 있는가는 장애인 정책의 수립과 적용에 중요한 문제이다(최윤정, 2018). 장애인이 정책을 신뢰한다는 것은 장애인 당사자의 목소리가 반영되어 정책이 적절히 시행되고 있다는 것이고, 그로 인해 장애인을 둘러싼 환경이 개선되며, 삶의 질이 개선되고 있는 것과 직결되기 때문에(김지우·김한솔, 2024; 최윤정, 2018), 장애인 당사자가 장애인 관련 정책에 관한 신뢰정도를 살펴보는 것은 매우 중요하다고 볼 수 있다.

3. 정책신뢰, 사회참여, 취업의사 간의 관계

신뢰는 참여라는 행동에 영향을 미치는 요인이라고 할 수 있는데(강연곤·이민규, 2022), 즉, 구성원들 상호간에 형성되는 신뢰는 대화와 타협이 이루어질 수 있으며, 자발적인 참여를 가능하게 한다(김기동·이정희, 2017). 앞에서도 언급했듯이, 정책신뢰는 정부신뢰와 밀접한 관련을 가지며, 정부신뢰의 선행 조건이라고 할 수 있는데(이주호 외, 2019), 정부에 대한 신뢰가 높을수록 투표참여도가 높았으며(홍혜승·류은영, 2015), 그리고 정치신뢰가 높을수록 온라인 정치참여도가 높은 것으로 나타났으며(강연곤·이민규, 2022), 또 정치의식이 높을수록 투표참여가 증가하는 것으로 보고되었다(한숙희, 2021). 이에 근거하여, 정책신뢰는 사회참여에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 유추할 수 있다.

정책형성 과정에서 장애인 당사자의 욕구가 충분히 잘 반영되지 않아서 장애인이 정책에 대한 신뢰 정도가 낮아질 경우, 취업에 대한 긍정적인 인식이 낮아져서 취업을 하고자 하는 동기부여가 낮아지고 취업의지 또한 약해질 수 있다. 반면에, 정책에 대한 신뢰도가 높을 경우, 정책에 대한 긍정과 기대감이 높아져서 취업에 대한 인식이 높아지며, 취업의사가 강해질 수 있다. 김두래 외(2024)의 연구에서도 장애인의 정책 신뢰도가 높을수록 정책을 잘 수용하며, 활용 및 참여도가 높아짐으로써 결과적으로 취업인식이 높아질 수 있음을 보고하였다. 이는 기존의 연구들을 통해서도 확인되고 있는데, 취업자는 미취업자에 비해 우리나라 장애인정책의 장애인 고용서비스를 신뢰하고 있는 것으로 나타났으며(정병기, 2021), 미취업자에 비해 취업자인 경우 ‘정책신뢰 고집단’에 속할 확률이 높은 것으로 확인되었다(김지우·김한솔, 2024). 그리고, 장애인이 정책에 대한 신뢰정도가 높을수록 취업인식이 높아지고(김두래 외, 2024), 또, 우리나라 장애인정책의 장애인 고용서비스 신뢰도가 높을수록 장애인이 취업할 가능성이 높아지는 것으로 밝혀졌다(정병기, 2021).

한편, 사회 구성원들은 사회참여라는 행위를 통해 공동체내에서 유용한 정보의 원활한 흐름을 통해 여러 가지 목표를 달성할 수 있게 된다(김윤승, 정솔, 2012). 즉, 사회참여를 통해 개인은 다양한 사람들과 교류하는 과정에서 상호간에 정보를 교환할 뿐만 아니라, 동기부여, 사회적 지지 등이 이루어지게 되는데, 미취업 상태에 있는 사람은 구직에 대한 다양한 정보 및 동기부여를 얻으면서 취업에 대한 의지로 이어질 수 있다. 이는 선행연구들을 통해서도 보고되고 있는데, 장애인의 사회참여의 능력이 높을수록 취업할 확률이 증가하였고,(김윤승·정솔, 2012), 발달장애인이 사회활동에 많이 참여할수록 취업할 가능성이 높아지며, 직업유지 기간이 증가하는 것으로 나타났다(이채식·김명식, 2021). 그 외에도 신중년의 재취업의지에 사회참여가 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(이한석, 2019).

이상에서 언급한 논증들을 종합해보면, 정책신뢰는 사회참여에 긍정적인 영향을 미침을 짐작할 수 있으며, 정책신뢰는 취업의사에도 긍정적인 영향을 미침을 예측할 수 있다. 사회참여 또한 취업의사에 긍정적인 영향을 미침을 예측할 수 있다. 이러한 변인들 간의 관계를 토대로, 정책신뢰와 취업의사 간의 관계에서 사회참여라는 변인이 매개작용을 보이고 있음을 알 수 있었다. 이에 본 연구에서는 정책신뢰가 사회참여와 취업의사에 각각 직접적인 영향을 미치는 것으로 가정하였다. 그리고 정책신뢰가 사회참여를 거쳐서 취업의사에 간접적인 영향을 미치는 것으로 가정하였다.

Ⅲ. 연구방법

2. 자료 및 대상

본 연구를 수행하기 위해 장애인고용패널조사(Panel Survey of Employment for the Disabled(PSED) 자료를 사용하였다. 2차 웨이브 8차(2023년) 조사 완료 된 4,588명의 장애인 가구원 중, 1,699명의 비경제활동 장애인을 본 연구대상으로 하였다. 이때, 정책신뢰도에 응답하지 않은 78명, 사회참여에 응답하지 않은 5명, 취업의사에 응답하지 않은 135명, 그리고 건강상태에 응답하지 않은 3명에 대해서는 EM(Expectation-Maximixation) 접근법을 활용하여 결측값을 분석하였다.

3. 변수

본 연구의 종속변수는 취업의사로 본 패널조사에서 제시된 향후 취업의사의 단일지표(“취업할 의사가 전혀 없다”=1, “취업할 의사가 없는 편이다”=2, “취업할 의사가 있는 편이다”=3, “취업할 의사가 매우 많다”=4)를 분석에 그대로 사용하였다.

독립변수는 정책신뢰도이다. 본 연구에서 장애인정책에 대한 신뢰도는 5개의 항목인 ①장애인 복지서비스, ②장애인 고용서비스, ③장애인 교육서비스, ④장애인 문화체육서비스, ⑤장애인 서비스 전반으로 구성되어 있으며, 각 문항을 합산한 값을 본 연구의 분석에 활용하였다. 각 문항은 “전혀 그렇지 않다”에서 “매우 그렇다”로 5점 척도로 측정되어 있으며, 점수가 높을수록 정책에 대한 신뢰도가 높음을 의미한다. 본 연구에서 정책신뢰도의 신뢰도 지수는 Cronbach’s a = .884로 나타났다.

본 연구의 매개변수는 사회참여로, 본 패널조사에서 제시된 일상생활_사회활동 참여정도의 단일지표(“전혀 참여하지 못한다”=1 ~ “많이 참여한다”=4)를 그대로 분석에 활용하였다. 사회활동이란 공식적, 비공식적 사회단체나 모임 등과 결혼식, 장례식, 졸업식, 종교행사 등의 의식에 참여하는 것을 뜻한다(한국장애인고용공단 고용개발원, 2023).

통제변수는 성별, 연령, 학력, 혼인여부, 건강상태이다. 먼저 성별은 남성=1, 여성=0으로 더미화 하였고, 연령은 본 연구의 대상자인 비경제활동 장애인의 연령을 연속변수로 측정하였다. 다음으로, 학력은 무학=1, 초졸=2, 중졸=3, 고졸=4, 대졸=5, 대학원졸=6으로 연속변수로 측정하였으며, 혼인여부는 배우자 없음=0, 배우자 있음=1을 부여하였다. 마지막으로 건강상태는 본 패널조사에서 제시된 건강상태_전반적인 건강상태의 단일지표(“매우 좋지 않다”=1, “좋지 않은 편이다”=2, “좋은 편이다”=3, “매우 좋다”=4)를 그대로 분석에 활용하였다.

선행연구에 의하면, 우선 사회참여에 있어서 성별(김태훈, 2024; 홍서윤, 2016), 연령(금성철, 2022; 신나래·고미선, 2018; 홍서윤, 2016), 학력(김태훈, 2024; 신나래·고미선, 2018; 신영일, 2022), 혼인여부(금성철, 2022; 김태훈, 2024), 건강상태(김재학 외, 2020)가 장애인의 사회참여에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 다음으로 취업의사에 있어서 성별(안예지·지은, 2017), 연령(김자경 외, 2021; 이민아·한기명, 2017; 이석원·정솔, 2016), 학력(김재희, 2019; 배상우, 2022), 혼인여부(안예지·지은, 2017), 건강상태(배상우, 2022; 이현경 외, 2013; 이석원·정솔, 2016)가 장애인의 취업의사에 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이에 근거하여, 본 연구에서는 통제변수로 설정한 성별, 연령, 학력, 혼인여부, 건강상태가 매개변수로 설정한 사회참여와 종속변수인 취업의사에 각각 영향을 미치는 것으로 가정하였다. 이상에서 언급한 변수 및 변수의 측정방식을 정리해서 다음의 <표 1>에 제시하였다.

4. 분석방법

대상자의 인구학적 특성을 살펴보기 위해 빈도 및 기술통계분석을 실시하였으며, 그리고 본 연구에서 사용된 변인들 간의 상관관계를 살펴보기 위해 상관관계분석을 실시하였다. 마지막으로, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는데 있어서 사회참여의 매개효과를 검증하기 위해 A-MOS 20.0을 활용한 경로분석을 실시하였다.

Ⅳ. 분석결과

1. 대상자의 인구학적 특성

본 연구의 대상자의 인구학적 특성을 분석한 결과를 정리해서 다음의 <표 2>에 제시하였다. 먼저 성별의 경우, 남성은 53.7%로 여성(46.3%)에 비해 1.16배 많았으며, 혼인여부는 배우자 없음이 67.5%로 배우자 있음(32.5%)에 비해 2.08배 많은 것으로 나타났다. 그리고, 비경제활동 장애인의 연령은 평균 51.30(표준편차 13.50)세로 드러났으며, 학력은 평균 3.54(표준편차 1.11)로 확인되어, ‘고졸’에 근접함을 파악할 수 있었다. 건강상태는 평균 2.21(표준편차 0.63)로, ‘좋지 않은 편이다’에 근접함을 알 수 있었다. 다음으로, 정책신뢰도는 평균 16.15(표준편차 3.29)로 나타났으며, 취업의사는 평균 1.56(표준편차 0.52)으로 드러나, ‘취업할 의사가 없는 편이다’에 근접하였다. 마지막으로, 사회참여는 평균 1.90(표준편차 0.71)으로 확인되어, ‘참여하지 못하는 편이다’에 근접함을 알 수 있었다.

2. 상관관계분석

본 연구모형에 포함된 변인들 간의 상관관계를 분석해서 다음의 <표 3>에 정리해서 제시하였다. 먼저 정책신뢰도는 사회참여(r = .157), 취업의사 (r = .089), 성별(r = .051), 건강상태(r = .053)와 유의한 정(+)의 관계가 있는 것으로 나타났다. 다음으로, 사회참여는 취업의사(r = .357), 성별(r = .058), 학력(r = .141), 혼인여부(r = .196), 건강상태(r = .214)와 유의미한 정(+)의 관계를 보였다. 그리고, 취업의사는 학력(r = .178), 혼인여부(r = .096), 건강상태(r = .167)와 유의한 정(+)의 관계가 있는 반면에, 연령(r = -.078)과 유의한 부(-)의 관계가 있는 것으로 나타났다. 또한, 성별은 연령(r = .075)과 혼인여부(r = .179)과 유의한 정(+)의 관계가 있는 반면에, 학력(r = -.048)과 유의한 부(-)의 관계가 있었다. 한편, 연령은 혼인여부(r = .330)와 유의한 정(+)의 관계를 보인 반면에, 학력(r = -.369)과 건강상태(r = -.177)과 유의한 부(-)의 관계를 보였다. 마지막으로, 학력은 건강상태(r = .147)와 유의미한 정(+)의 관계가 있는 것으로 확인되었다.

3. 구조모형 분석

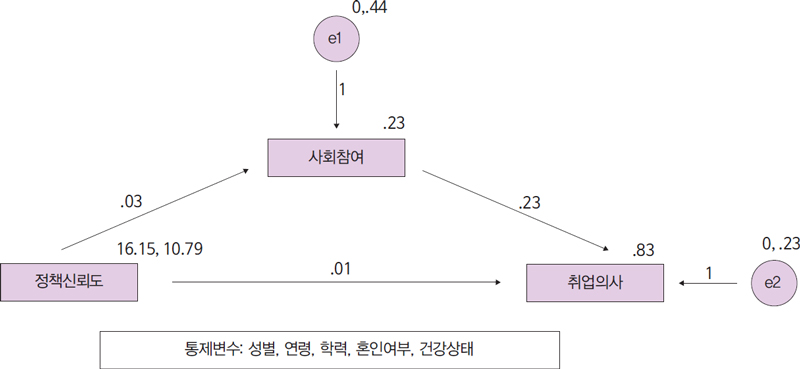

구조모형을 분석해서 정리한 결과를 다음의 <그림 2>와 <표 4>에 제시하였다. 우선 주요 변수들 간의 경로를 살펴보면, 정책신뢰도는 사회참여(B = .030, p < .001)에 정적으로 유의한 영향을 미친 반면에, 취업의사에는 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그리고, 사회참여는 취업의사(B = .230, p < .001)에 유의한 영향을 미쳤다. 이는 정책신뢰도의 정도가 높을수록 사회참여의 정도는 높아지며, 사회참여의 정도가 높을수록 취업의사가 높음을 의미한다. 이때, 사회참여가 정책신뢰도에 미치는 표준화 계수(β = .313)가 정책신뢰도가 사회참여에 미치는 표준화 계수(β = .138)에 비해 높은 것으로 확인된 결과를 토대로 사회참여가 정책신뢰도에 미치는 영향력이 더 큼을 알 수 있었다.

다음으로, 통제변수들 간의 경로를 살펴보면, 연령은 사회참여(B = .003, p < .05)에 정적으로 유의한 영향을 미친 반면에, 취업의사(B = -.002, p < .05)에는 부적으로 유의한 영향을 미쳤다. 또한, 혼인여부는 사회참여(B = .251, p < .001)와 취업의사(B = .060, p < .05)에 각각 정적으로 유의한 영향을 미쳤다. 마지막으로 건강상태는 사회참여(B = .251, p < .001)와 취업의사(B = .058, p <.01)에 각각 정적으로 유의한 영향을 미친 것으로 확인되었다. 이는 연령이 높을수록 사회참여의 정도는 높아지며, 배우자가 있을 경우에 사회참여의 정도는 높아지고 취업의사 또한 높아짐을 가리킨다. 그리고 건강상태가 좋을수록 사회참여의 정도는 높아지며, 취업의사도 높아짐을 뜻한다. 이상의 결과를 종합하면, 정책신뢰도는 사회참여에 영향을 미치고, 사회참여는 취업의사에 영향을 미치며, 정책신뢰도는 사회참여를 거쳐서 취업의사에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

4. 매개효과 검증

매개효과를 검증하기 위해 부트스트래핑(bootstrapping)방법을 활용하였으며, 이에 따른 매개효과 검증결과를 정리하면 다음의 <표 5>에 제시한 바와 같다. 정책신뢰도가 취업의사에 이르는 경로에 대한 총효과가 .012, 직접효과가 .005, 그리고 간접효과가 .007로 확인되었다. 이때 정책신뢰도와 취업의사 간의 관계에서 사회참여의 간접효과는 통계적으로 유의한 것으로 나타난 반면에, 직접효과는 유의하지 않은 것으로 나타나, 사회참여는 정책신뢰도와 취업의사 사이에서 완전 매개효과를 보이고 있음을 알 수 있었다. 정책신뢰도가 취업의사에 직접적으로 영향을 미치는 않는 결과는 선행연구들과 상반된 것으로, 이는 본 연구에서 비경제활동 장애인의 취업의사가 평균 1.56으로 “취업할 의사가 없는 편”에 근접한 것으로 나타난 결과와 어느 정도 관련 있다. 비록 이들의 정책 신뢰도가 높을 지라도 취업의사가 없는 경우가 많은 상황에서 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는 것은 어려운 것으로 판단된다.

본 연구에서 나타난 완전 매개효과 결과는 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 직접적으로 영향을 미치는 것이 아니라, 중간에서 사회참여를 거쳐서 취업의사에 영향을 미치는 것을 뜻한다. 즉, 높은 수준의 정책신뢰도가 취업의사를 높여주는 것이 아니라, 사회참여에 의해 정책신뢰도와 취업의사 간의 관계가 매개될 때, 취업의사가 높아지는 것이다. 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 높을수록 사회참여의 정도는 높아지며, 이를 토대로 취업의사 또한 높아짐을 파악할 수 있다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 비경제활동 장애인 집단은 취업 장애인 집단에 비해 장애인 고용 연구 분야에서 소외되어 왔으며, 장애인 정책신뢰에 관한 연구는 매우 부족한 상황에서, 장애인 정책에 대한 신뢰가 어떠한 영향을 미치는지는 장애인 정책의 거시적 관점에서 뿐만 아니라 장애인 개인의 삶의 측면에서도 중요하다는 문제인식에서 출발하였다. 본 연구의 목적은 비경제활동 장애인을 대상으로 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는데 있어서 사회참여가 매개효과를 보이는지 검증하는 것이며, 이에 따른 분석결과를 다음과 같이 요약하여 제시하였다.

첫째, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 높을수록 사회참여의 정도가 높아진 것으로 나타났는데, 이는 정부에 대한 신뢰가 높을수록 투표참여도가 높았으며(홍혜승·류은영, 2015), 정치신뢰가 높을수록 온라인 정치참여도가 높음을 밝힌 강연곤·이민규(2022)의 연구 결과가 이를 뒷받침한다. 반면에, 본 연구에서 정책신뢰도가 취업의사에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이러한 결과는 장애인이 정책에 대한 신뢰정도가 높을수록 취업인식이 높아짐을 보고한 김두래 외(2024)의 연구결과와는 상반됨을 알 수 있었다. 본 연구결과에서 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않은 것으로 나타난 결과는 장애인 비경제활동인구 중, 93.8%가 근로할 의사가 없는 상황(이윤지 외, 2024)과 어느 정도 연관된다고 볼 수 있다. 비경제활동 장애인이 비록 정책에 대한 신뢰정도가 높을 지라도 비경제활동 장애인 대부분이 일하고자 하는 의사가 없는 상황에서 이들의 정책신뢰도가 취업의사로 이어지는 것은 어려운 것으로 판단된다.

둘째, 비경제활동 장애인의 사회참여가 높을수록 취업의사가 높아지는 것으로 확인되었는데, 이는 장애인의 사회참여의 능력이 높을수록 취업할 확률이 증가하였고(김윤승·정솔, 2012), 발달장애인이 사회활동에 많이 참여할수록 취업할 가능성이 높아지며, 직업유지 기간이 증가하는 함을 보고한(이채식·김명식, 2021)의 연구결과와도 유사하다고 볼 수 있다.

마지막으로, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는데 있어서 사회참여의 완전매개효과가 검증되었는데, 이는 다음과 같은 맥락에서 해석해볼 수 있다. 정책에 대한 신뢰정도가 강한 사람은 투표참여 등을 포함해서 사회활동에 좀 더 적극적으로 참여하려는 경향이 있는데, 이는 사회참여를 통한 사람들 간의 교류로 인하여 정보교환 및 상호지지에 의해 자연스럽게 취업에 대한 동기부여와 의지가 형성될 수 있기 때문에 결과적으로 취업의사가 강해질 수 있다.

이상의 결과를 토대로 함의를 제시하였다.

우선, 비경제활동 장애인의 정책신뢰도가 사회참여에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타난 결과는 비경제활동 장애인 당사자의 정책에 대한 신뢰를 제고할 수 있는 방안 마련의 중요성을 시사한다. 장애인정책 신뢰를 확보하기 위해서는 특히, 정책에 대한 내용이 장애인 당사자에게 가장 필요한 형태로 구성되어야 할 것이며, 다음으로 정책과정으로 당사자들이 정책과정에 참여할 수 있도록 해야 할 것이며, 마지막으로, 장애인정책이 잘 전달될 수 있도록 하는 홍보 전략이 마련될 필요가 있다(최윤정, 2018). 비경제활동 장애인의 정책신뢰도는 상대적으로 취업 장애인에 비해 낮은 상황2)에 기초하여, 정책내용이 비경제활동 장애인 당사자의 상황을 고려하고, 욕구를 충분히 반영하여 이들에게 유용하고 도움이 되는 내용으로 구성되어야 할 것이다.

다음으로, 정책신뢰도가 취업의사에 영향을 미치는 과정에서 사회참여의 완전 매개효과가 검증된 결과는 비록 정책에 대한 신뢰의 정도가 높은 비경제활동 장애인일지라도 사회참여의 정도가 부족하다면 취업의사가 낮게 나타날 수 있음을 가리킨다. 궁극적으로 정책신뢰도는 사회참여를 바탕으로 취업의사에 영향을 줄 수 있으며, 비경제활동 장애인이 비록 정책에 대한 신뢰의 정도가 높다고 하더라도 반드시 취업의사가 높지는 않음을 뜻한다. 이는 사회참여가 비경제활동 장애인의 취업의사를 향상시키는 데 있어서 선행변수로서 중요한 역할을 하고 있음을 시사하는 바이다. 비경제활동 장애인은 취업 장애인에 비해 상대적으로 모임, 행사 등에 참여하는 기회가 그리 많지 않아서 사회참여의 정도가 낮은 경향이 있는데, 본 연구에서도 기술통계 분석결과, 비경제활동 장애인의 사회참여 평균은 1.90으로 취업 장애인의 사회참여 평균(2.41)에 비해 낮은 것으로 확인되었다. 따라서 비경제활동 장애인의 사회참여를 촉진하고 활성화하기 위한 방안이 마련되어야 할 것이다.

비경제활동 장애인은 취업 장애인에 비해 사회활동 참여에 있어서 제한과 어려움이 있기 때문에 가정과 지역사회에서는 비경제활동 장애인들이 다양한 사회활동에 참여할 수 있는 방안이 필요한데, 지자체에서는 이들의 사회활동 참여가 원활히 잘 이루어질 수 있도록 예산지원 확대가 요구된다. 지체장애인의 경우 장애의 특성상, 오프라인 사회활동 참여가 어려울 수 있기 때문에, 디지털 기기를 활용한 온라인 사회참여를 활성화하기 위해 디지털정보활 역량수준을 높이는 것이 중요하다. 또한 본 연구에서 배우자가 있을 때, 사회참여 정도가 높아지는 결과에 기초하여 배우자가 없는 비경제활동 장애인들이 사회참여가 저조해지지 않도록 이들을 대상으로 사회참여 활성화 프로그램을 시행하는 방안도 고려할 필요가 있다. 그리고, 취업 장애인들과의 만남을 통해, 취업성공 경험, 취업에 대한 정보 등을 공유하는 것은 비경제활동 장애인이 취업에 대한 동기부여를 얻고, 취업에 대한 의지를 강화시킬 수 중요한 매개체가 될 수 있다. 그러므로, 비경제활동 장애인과 취업 장애인이 함께하는 자조모임을 결성하여 이를 활성화하는 것이 필요하다.

본 연구의 한계점을 살펴보면 다음과 같다. 우선 본 연구는 비경제활동 장애인의 정책신뢰도를 횡단적으로 검증하여, 시간의 흐름에 따른 정책에 대한 신뢰 정도의 변화를 살펴보지 못한 점에서 한계가 있다. 정책신뢰도는 정책의 변화에 따라 변화를 보일 수 있기 때문에, 향후 잠재성장모형을 활용한 종단 연구를 통해 비경제활동 장애인의 정책신뢰도의 변화궤적을 시간의 흐름에 따라 살펴보고, 또 시간의 흐름에 따른 정책신뢰도의 변화궤적이 사회참여와 취업의사에 각각 어떠한 영향을 미치는지 살펴볼 필요가 있다. 다음으로, 2차 자료의 한계상, 본 연구의 핵심변수인 정책신뢰도, 사회참여, 취업의사에 동시에 영향을 미치는 제 3의 비관측 요인들(사회를 인식하는 긍정적 기질성, 부모의 양육방식, 공동체 내에서의 역할 부여 등)을 본 연구에서 활용하지 못했다. 후속연구에서는 개인의 비관측 요인을 고정효과 패널분석으로 통제하여 이러한 변수들에 의한 내생성을 해소함으로써 정책신뢰도, 사회참여, 취업의사 간의 관련성을 분석할 필요가 있다.

References

- 강연곤·이민규(2022).“유튜브 정치동영상 이용자의 태도극화가 온라인 정치참여에 미치는 영향: 사회적 신뢰와 정치적 신뢰의 이중매개효과를 중심으로”,『한국소통학보』, 21(4): 269-299.

- 구철회(2022).“청년의 정부 청년정책 신뢰수준 영향변인 분석: 사회·인구학적 특성, 청년의 청년정책에 대한 인식, 청년정책 기대수준, 청년취업 공정수준과의 관계를 중심으로”,『청소년학연구』, 29(7): 309-326.

- 금성철(2022).『정신적 장애인의 일상생활 차별경험이 삶의 만족도에 미치는 영향 : 사회활동 참여의 매개효과』, 연세대학교 사회복지대학원 석사학위논문.

- 김경미(2020).“장애인정책에 있어서 사람중심지원에 기반한 자기주도 개인예산제에 대한 연구: 미국 미네소타 주의 경험을 중심으로”,『한국장애인복지학』, 48: 93-120.

- 김기동·이정희(2017).“한국 시민들의 신뢰수준이 정치참여에 미치는 효과 연구”,『아태연구』, 24(2): 5-39.

- 김동욱·서정욱(2021).“정책 기대감과 정책효능감이 정부신뢰에 미치는 영향에 관한 연구: 지역 청년 정책을 중심으로”,『행정논총』, 59(3): 283-309

- 김두래·김정호·강상훈(2024).“장애수용 정도가 취업인식에 미치는 영향: 장애인 고용서비스에 대한 인식과 장애인 정책에 대한 신뢰도의 다중매개효과 분석”,『장애와 고용』, 34(2): 209-239.

- 김여진(2009).『취업 전 직업교육프로그램이 정신장애인의 취업동기, 구직활동의 적극성 및 사회기술능력에 미치는 영향』, 경북대학교 석사학위논문.

- 김윤승·정솔(2012).“장애인의 사회적 자본이 취업 및 경제활동에 미치는 영향에 관한 연구”,『장애와 고용』, 22(1): 55-86.

- 김자경·김하나·김현아(2021).“미취업 장애인의 취업의사에 영향을 미치는 요인 분석”, 『지체. 중복. 건강장애연구』, 64(4): 93-116.

- 김재엽·이진석·오세헌(2014).“장애인 취업의사에 영향을 미치는 요인으로서 가족의 긍정적 의사표현, 사회적 관계망 그리고 장애정체감의 역할”,『사회복지연구』, 45(2):147-172.

- 김재학·김규민·이현실(2020).“아급성기 뇌병변 장애인의 주관적 건강 인식이 사회참여에 미치는 영향: 운동자기효능감의 매개효과를 중심으로”,『한국특수체육학회지』, 28(2): 161-177.

- 김재희(2019).“비경제활동 청년 장애인의 진로장벽이 취업이행 및 취업의사에 미치는 영향 ”,『취업진로연구』, 9(2): 1-26.

- 김지우·김한솔(2024).“장애인의 정책신뢰 유형화와 영향요인에 관한 탐색적 연구”,『장애와 고용』, 34(1): 123-146.

- 김태훈(2024). 『장애인의 장애수용과 자립이 사회참여에 미치는 영향: 장애인 삶 패널자료를 활용한 분석』, 건양대학교 석사학위논문.

- 문영환·최민섭(2016).“부동산 정책이 정부 신뢰에 미치는 영향에 관한 연구”,『주거환경』, 14(3): 289-304.

- 박희봉·신중호·황윤원(2013).“정부신뢰의 요인 -정부정책인가? 정치태도인가?”,『한국정책학회보』, 22(1): 465-493.

- 배상우(2022).“미취업 발달장애인 취업의사 결정요인: 지적장애인과 자폐성장애인의 비교를 중심으로”,『장애와 고용』, 32(1): 151-172.

- 신나래·고미선(2018).“장애인의 가정폭력 피해경험이 사회참여활동에 미치는 영향: 성별의 조절효과를 중심으로”,『한국장애인복지학』, 39(39): 33-56.

- 신영일(2022).“취업한 발달장애인의 장애수용이 대인관계에 미치는 영향 : 자아존중감과 사회활동참여의 매개효과”.『문화교류와 다문화교육』, 11(4): 259-281.

- 안예지·지은(2017).“비경제활동 유지 장애인의 취업의사 예측변인 탐색”,『재활복지』, 21(3): 65-84.

- 이민아·한기명(2017).“비경제활동 장애인의 고용서비스 경험이 취업의사에 미치는 영향: 성향점수매칭 방법을 중심으로”,『한국장애인복지학』, 38: 61-88.

- 이석원·정솔(2016).“장애인의 취업 및 취업의지에 영향을 미치는 요인 연구”,『장애와 고용』, 26(1): 41-66.

- 이연재·조은정·전유라·이미지(2021).“상황적 자기이해 및 정책인식이 취업한 지적장애인의 고용의 질에 미치는 영향”,『장애와 고용』, 31(3): 137-164.

- 이왕무·장우진(2004).“토지정책의 신뢰성 결정요인에 관한 연구”,『한국지적학회지』, 20(2): 69-81.

- 이윤지·김호진·임예직·조신영·이지우·최종철(2024).『2023년 하반기 장애인경제활동실태조사』, 한국장애인고용공단 고용개발원.

- 이주호·라정일·권설아·임동균·이재은(2019).“사회적 약자의 재난안전관리 정책인식과 정책욕구가 정책신뢰에 미치는 영향분석 - 사회적 약자 이용시설 사용자 및 종사자를 중심으로”,『위기관리 이론과 실천』, 15(6): 17-30.

- 이채식·김명식(2021).“발달장애인의 사회생활능력(대인관계능력, 일상생활능력, 사회활동참여, 의사소통능력)이 취업과 직업유지에 미치는 영향 : 자기효능감의 매개효과를 중 심으로”,『GRI 연구논총』, 23(3): 67-91.

- 이한석(2019).『신중년의 인적자본 및 사회적자본이 은퇴 후 재취업 의지에 미치는 영향에 관한 연구 : 긍정심리자본의 매개효과 및 구직기술의 조절효과를 중심으로』, 가천대학교 박사학위논문.

- 이현경·최승순·안지영(2013).“미취업 정신장애인의 건강상태, 경제수준, 직업능력이 취업의사에 미치는 영향”,『한국보건정보통계학회지』, 38(2): 84-94.

- 임예직(2021).“미취업 발달장애인의 직업적 능력 유형화 및 취업의사 간 관계”, 『재활복지』, 25(3): 55-82.

- 정병기(2021).『우리나라 장애인정책의 고용서비스 신뢰도가 장애인 취업에 미치는 영향』, 나사렛대학교 석사학위논문.

- 정주희·정순둘(2023).“부양기대와 정책신뢰가 중고령자의 노후불안에 미치는 영향: 노후준비의 매개효과”,『한국노년학』, 43(5): 719-744.

- 조한진·김경미·강민희·정은·곽정란·전지혜·정희경·조원일(2023).『한국에서 장애학 하기』, 서울: 학지사.

- 최윤정(2018).“장애수용이 정책신뢰도를 매개로 삶의 만족에 미치는 영향: 장애유형별 집단 비교”,『재활복지』, 22(3): 145-168.

- 한국장애인고용공단 고용개발원(2023).『장애인고용패널조사 2차웨이브 통합 조사표(1~8차 조사)』, https://edi.kead.or.kr/BoardType17.do?bid=18&mid=37, .

- 한숙희(2021).『청소년 처음 투표자의 투표참여에 영향을 미치는 요인』, 명지대학교 박사학위논문.

- 홍서윤(2016).『지체장애인의 이동성이 사회참여에 미치는 영향에 관한 연구』, 서울대학교 석사학위논문.

- 홍혜승·류은영(2015).“신뢰가 정치효능감과 정치참여에 미치는 영향: 구조방정식모형을 적용하여”,『한국인사행정학회보』, 14(2): 131-155.

-

Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., Waddington, L., & Fridriksdottir, B. (2016).“The political participation of disabled people in Europe: rights, accessibility and representation”, Electoral Studies, 42, 1-9.

[https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009]

- Smith, S. D., Hall, J. P., & Kurth, N. K. (2020).“Perspectives on heath policy from people with disabilities”, Journal of Disability Policy Studies, 1-9.

-

Waltz, M., & Schippers, A. (2021).“Politically disabled: barriers and facilitating factors affecting people with disabilities in political life within the European Union”, Disability & Society, 36(4), 517-540.

[https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1751075]

2017년 성균관대학교에서 사회복지학 박사학위를 받았다. 논문제목은 “가구주의 장애여부가 삶의 만족도에 미치는 영향: 자산수준과 자아존중감의 다중매개효과 검증”이다. 성균관대학교, 동국대학교, 용인대학교 등에 출강하였다. 현재 성균관대학교 사회복지연구소 선임연구원으로 재직중이다. 관심분야는 장애인노동시장정책, 발달장애인, 사회참여, 자립 등이다. “발달 장애인의 사회참여에 영향을 미치는 요인에 관한 연구”(2024), “고령장애인의 경제적 요인이 사회참여에 미치는 영향: 자기효능감의 매개효과 검증”(2024) 등 다수 논문을 발표하였다.